「日本文化を学ぶ、屠蘇散作り講座」始まりました。

2023年11月07日

今年もいよいよ始まりました、

この時期恒例の、お屠蘇散作りの講座です。

「これ作んないと年越せないもんね~」と

今年で3回目、

静岡県からの馴染みのお客様からスタートです。

もう慣れたもんですから、

薬研もサクサクに使いこなしてます。

この講座、大きく告知をしないのですが、

毎年この講座を待っててくださる方が増えてます。

ありがたいことだと思ってます。

年末までやってます。

気になる方はご連絡くださいな。

(詳細をお伝えします)

この講座、日本文化を学ぶ講座です。

生薬を何種類も使いますが、

それぞれの生薬の

効果、効能などを学ぶ講座ではありません。

勘違いなさらないようお願いします。

とはいっても、生薬を扱いますので、

岐阜薬科大学第7代学長で、

名誉教授の水野瑞夫先生の監修のものに

開催しております。

お理解いただきますようお願いします。

この時期恒例の、お屠蘇散作りの講座です。

「これ作んないと年越せないもんね~」と

今年で3回目、

静岡県からの馴染みのお客様からスタートです。

もう慣れたもんですから、

薬研もサクサクに使いこなしてます。

この講座、大きく告知をしないのですが、

毎年この講座を待っててくださる方が増えてます。

ありがたいことだと思ってます。

年末までやってます。

気になる方はご連絡くださいな。

(詳細をお伝えします)

この講座、日本文化を学ぶ講座です。

生薬を何種類も使いますが、

それぞれの生薬の

効果、効能などを学ぶ講座ではありません。

勘違いなさらないようお願いします。

とはいっても、生薬を扱いますので、

岐阜薬科大学第7代学長で、

名誉教授の水野瑞夫先生の監修のものに

開催しております。

お理解いただきますようお願いします。

事務連絡。ご依頼の平型急須、入荷しましたよ♪

2023年11月02日

先日、ひよりのSNSご覧になった馴染みのお客さまから、

「あの急須ありますか!」ってご連絡いただきました。

青の印花の平型急須。

そのものはもう売れちゃったんですが、

なんとか1点ありましたよ。

こ~んな感じ。

いかがです?

写真だから、

写り方の違いあるかもしれません。

それは許してね。

その他、数点新しい平型急須も入荷しました。

窯変が2点。

こちらは販売しようかどうか考え中。

窯変の藻掛け平型急須。

常滑焼、磯部輝之さんの急須です。

すべて手作り、一点もの。

売れちゃったら、ごめんなさいね。

「あの急須ありますか!」ってご連絡いただきました。

青の印花の平型急須。

そのものはもう売れちゃったんですが、

なんとか1点ありましたよ。

こ~んな感じ。

いかがです?

写真だから、

写り方の違いあるかもしれません。

それは許してね。

その他、数点新しい平型急須も入荷しました。

窯変が2点。

こちらは販売しようかどうか考え中。

窯変の藻掛け平型急須。

常滑焼、磯部輝之さんの急須です。

すべて手作り、一点もの。

売れちゃったら、ごめんなさいね。

昨日(10月23日)は旧暦の重陽の節句だったのでした。

2023年10月24日

昨日10月23日は、旧暦の重陽の節句。

五節句のひとつですが、

桃の節句や端午の節句と比べると

あまり知られていない節句。

重陽とは9月9日のこと。

陽の数が二つ重なるので「重陽」。

不要長寿や子孫繁栄を願った節句。

今の暦だと、9月9日はまだまだ暑い夏の頃。

旧暦のほうが菊の花が咲き誇る頃ですもんね。

水引の菊と茱萸の実(グミ)、

そして呉茱萸をいれた茱萸嚢(茱萸袋)を飾ります。

呉茱萸はミカン科。

独特な芳香を放つ生薬のひとつです。

ちょっと癖がありますが、

なぜがクンクンとしたくなる香り。

ミカン科ゆえかもしれません。

茱萸嚢(茱萸袋)は昔から魔除け、お守りとして

使われてきたもの。

八幡さま境内では「菊花展」も開催中。

まだ蕾の状態のものが多いですが、

今週はお天気もいいみたいですし、

これからもっと咲くことでしょう。

散策を兼ねて菊の花の鑑賞なんて

いかがですか?

五節句のひとつですが、

桃の節句や端午の節句と比べると

あまり知られていない節句。

重陽とは9月9日のこと。

陽の数が二つ重なるので「重陽」。

不要長寿や子孫繁栄を願った節句。

今の暦だと、9月9日はまだまだ暑い夏の頃。

旧暦のほうが菊の花が咲き誇る頃ですもんね。

水引の菊と茱萸の実(グミ)、

そして呉茱萸をいれた茱萸嚢(茱萸袋)を飾ります。

呉茱萸はミカン科。

独特な芳香を放つ生薬のひとつです。

ちょっと癖がありますが、

なぜがクンクンとしたくなる香り。

ミカン科ゆえかもしれません。

茱萸嚢(茱萸袋)は昔から魔除け、お守りとして

使われてきたもの。

八幡さま境内では「菊花展」も開催中。

まだ蕾の状態のものが多いですが、

今週はお天気もいいみたいですし、

これからもっと咲くことでしょう。

散策を兼ねて菊の花の鑑賞なんて

いかがですか?

10月の水引講座は「紅葉」でした。

2023年10月19日

まだまだコロナの影響続いてる

参加できない生徒さんへの報告です。

現在は個別講座になっています、

茶香房ひよりの水引講座。

10月のテーマは「紅葉」です。

叶結びを思いっきり結んでいただきました。

叶結びといってもいろんなバリエーションがあり、

それぞれの水引の動かし方を練習し、

もみじやイチョウの葉っぱなど

手が覚えてしまうまで結びます。

その他にあわじ玉のどんぐりや

いろんな色合いの葉っぱの結びなど

吹きよせにしてみました。

最後は叶結びのバリエーションのひとつ

蝶々に結んで、今回は終了。

来月からはお正月の小物作りになります。

参加できない生徒さんへの報告です。

現在は個別講座になっています、

茶香房ひよりの水引講座。

10月のテーマは「紅葉」です。

叶結びを思いっきり結んでいただきました。

叶結びといってもいろんなバリエーションがあり、

それぞれの水引の動かし方を練習し、

もみじやイチョウの葉っぱなど

手が覚えてしまうまで結びます。

その他にあわじ玉のどんぐりや

いろんな色合いの葉っぱの結びなど

吹きよせにしてみました。

最後は叶結びのバリエーションのひとつ

蝶々に結んで、今回は終了。

来月からはお正月の小物作りになります。

いま購入するべき、フレジャのお薦め本。

2023年09月27日

先日も書きましたが、

9月29日をもってフレグランスジャーナル社が

書籍販売を終了します。

amazonは在庫あるのみになりますが、

書店取次ぎに関しては10月まで購入可能だそうです。

ということで、

先日の事典のような本ではなく、

アロマテラピーを勉強するうえで

とても大切な知識となる、化学に特化した書籍の紹介です。

『いまさら聞けないアロマの化学きほんのき』

この書籍もフレグランスジャーナル社です。

アロマトピアに連載されていましたが、

書籍になったときは嬉しかったもんです。

うちのアロマの生徒さんには必ず紹介する書籍です。

精油の機能性や安全性など理解するうえで、

化学の知識は欠かせません。

苦手な人が多いですが、

炭素「C」、水素「H」、酸素「O] のこと

きちんと理解しておかないと、

精油を安全に、そして安心して使うことはできません。

アロマテラピーを学ぶ人の多くは

化学と聞くだけで拒否反応示す人が多いですが、

最低限、このことは理解しておかないといけません。

アロマテラピーだけのことじゃなく、

ハーブや薬、健康のこと、

食品や身の回りのすべてのことも

理解できるきっかけとなるものです。

10月までは書店取次ぎ可能ですから、

持ってない人はぜひ!

9月29日をもってフレグランスジャーナル社が

書籍販売を終了します。

amazonは在庫あるのみになりますが、

書店取次ぎに関しては10月まで購入可能だそうです。

ということで、

先日の事典のような本ではなく、

アロマテラピーを勉強するうえで

とても大切な知識となる、化学に特化した書籍の紹介です。

『いまさら聞けないアロマの化学きほんのき』

この書籍もフレグランスジャーナル社です。

アロマトピアに連載されていましたが、

書籍になったときは嬉しかったもんです。

うちのアロマの生徒さんには必ず紹介する書籍です。

精油の機能性や安全性など理解するうえで、

化学の知識は欠かせません。

苦手な人が多いですが、

炭素「C」、水素「H」、酸素「O] のこと

きちんと理解しておかないと、

精油を安全に、そして安心して使うことはできません。

アロマテラピーを学ぶ人の多くは

化学と聞くだけで拒否反応示す人が多いですが、

最低限、このことは理解しておかないといけません。

アロマテラピーだけのことじゃなく、

ハーブや薬、健康のこと、

食品や身の回りのすべてのことも

理解できるきっかけとなるものです。

10月までは書店取次ぎ可能ですから、

持ってない人はぜひ!

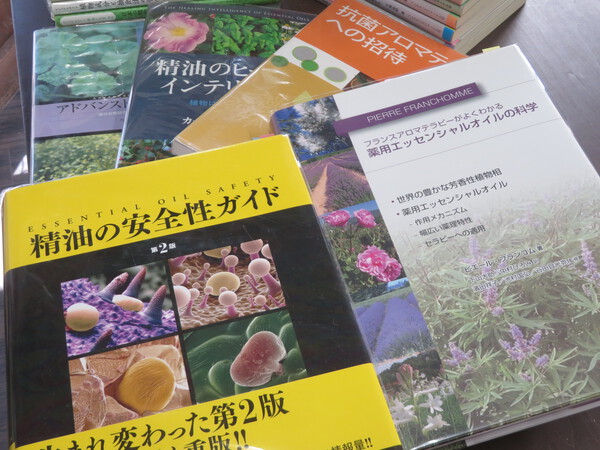

フレグランスジャーナル社の書籍が購入できなくなります!

2023年09月24日

アロマテラピーやハーブに関わるすべての方々へ

伝わってほしいと願いながら書いています。

香りに関する書籍・雑誌の出版されている

フレグランスジャーナル社が

9月29日をもって書籍の販売を終了されます。

香りやハーブに関する本を

出版してるところはいくつかありますが、

学術的にも専門的な書籍となるとやはりフレジャしかないわけで。

高額な書籍多いのですが、定価では今後購入できなくなります。

(価格が高騰する可能性大)

今のうちに欲しい本は購入するべき!

amazonでの販売は29日に取引停止登録されますが、

その後在庫が無くなるまでは購買できるそうです。

また書籍は10月末まで取り次ぎ注文に応じてくださるそうです。

(取り次ぎでの在庫がなくなると購入できなくなります)

精油の安全性ガイド第2版

薬用エッセンシャルオイルの科学

この2冊の翻訳本については、

難しいかもしれませんが、絶対にいつか役に立つ書籍です。

ひよりのオーナーは出版社もやってます。

「断裁は業界では普通のこと。

本が断裁されたらもう終わりやから。

欲しくても持って帰ることもできんからな」

と言ってました。

まだ少し時間あります。

迷ってる人はぜひ!

伝わってほしいと願いながら書いています。

香りに関する書籍・雑誌の出版されている

フレグランスジャーナル社が

9月29日をもって書籍の販売を終了されます。

香りやハーブに関する本を

出版してるところはいくつかありますが、

学術的にも専門的な書籍となるとやはりフレジャしかないわけで。

高額な書籍多いのですが、定価では今後購入できなくなります。

(価格が高騰する可能性大)

今のうちに欲しい本は購入するべき!

amazonでの販売は29日に取引停止登録されますが、

その後在庫が無くなるまでは購買できるそうです。

また書籍は10月末まで取り次ぎ注文に応じてくださるそうです。

(取り次ぎでの在庫がなくなると購入できなくなります)

精油の安全性ガイド第2版

薬用エッセンシャルオイルの科学

この2冊の翻訳本については、

難しいかもしれませんが、絶対にいつか役に立つ書籍です。

ひよりのオーナーは出版社もやってます。

「断裁は業界では普通のこと。

本が断裁されたらもう終わりやから。

欲しくても持って帰ることもできんからな」

と言ってました。

まだ少し時間あります。

迷ってる人はぜひ!

9月の水引講座は「六瓢息災(無病息災)」ということで。

2023年09月22日

まだまだコロナの影響続いてる

参加できない生徒さんへの報告です。

現在は個別講座になっています、

茶香房ひよりの水引講座。

9月のテーマは「六瓢息災(無病息災)」です。

「1個ひょうたん作るだけでしょ!」

いえいえ、大きなひょうたんの中に

5色の小さなひょうたんが入っています。

ということで「六瓢」で、

「六瓢息災(無病息災)」というわけです。

水引で立体のものを結ぶとき

いろんなやり方がありますが、

今回はその中のひとつの方法で。

最初はややこしいんだけど、

理屈さえわかればそんなに難しくない。

まぁ~ひたすら修行のようなあわび結びの連続。

でも完成すると達成感でいっぱい。

家でも復習される生徒さん。

紅白の「六瓢息災(無病息災)」にするそうな。

ここ数年、いろんなことがありすぎたから。

なによりも健康でいられることが一番大切だと

気づかされた数年だったのではないでしょうか。

まだまだ自主規制中の方もいらっしゃいます。

ゆるゆるやっていますから、

いつでも結びに来てください。

待ってますよ(^^♪

参加できない生徒さんへの報告です。

現在は個別講座になっています、

茶香房ひよりの水引講座。

9月のテーマは「六瓢息災(無病息災)」です。

「1個ひょうたん作るだけでしょ!」

いえいえ、大きなひょうたんの中に

5色の小さなひょうたんが入っています。

ということで「六瓢」で、

「六瓢息災(無病息災)」というわけです。

水引で立体のものを結ぶとき

いろんなやり方がありますが、

今回はその中のひとつの方法で。

最初はややこしいんだけど、

理屈さえわかればそんなに難しくない。

まぁ~ひたすら修行のようなあわび結びの連続。

でも完成すると達成感でいっぱい。

家でも復習される生徒さん。

紅白の「六瓢息災(無病息災)」にするそうな。

ここ数年、いろんなことがありすぎたから。

なによりも健康でいられることが一番大切だと

気づかされた数年だったのではないでしょうか。

まだまだ自主規制中の方もいらっしゃいます。

ゆるゆるやっていますから、

いつでも結びに来てください。

待ってますよ(^^♪

常滑焼 磯部さんの平型急須、入荷しました。

2023年09月15日

茶香房ひより、

常滑焼の平型急須を専門に扱ってます。

すべて手作り。一点ものです。

磯部輝之さんの平型急須。

印花の新色4点ですが、本日入荷しました。

どれも素敵な色合いです。

私も欲しい(^-^;

オーナー「だめ~っ!」

はい、諦めます。

お茶の時間を愉しむための道具。

ぜひ手に取ってお確かめくださいね。

ハーブやアロマ。薬と毒とADME(アドメ)のこと。

2023年09月14日

今回のテーマは、医療従事者はもちろんですが、

アロマテラピーやハーブを学ぶ人だけに限ったものでもなく、

国がセルフメディケーションを推進してる以上、

本当はすべての国民が知っとかないといけないことなんですがね。

セルフメディケーションとは

「自分自身の健康に責任を持ち、

軽度な身体の不調は自分で手当てすること」

ということ。

これはWHO 世界保健機関の定義ですね。

でも、多くの人たちにとっては

「関心ない」 とか

「難しいわ」 とかになるのでしょう。

また、アロマテラピーやハーブごときで

「そんなこと関係ないやろっ!」て思う関係者も多いかもね。

初心者であればそう思っても仕方ないですが、

このことを生業にしてる人たちにっては

無関係ではいられないですよ、今の時代。

「この精油はこんなことにいいです」とか

「これはこんな使い方するといいです」 だけならば、

それはビギナーレベルのお話しです。

現在のアロマテラピーやハーブのアドバンスレベル以上は

ADME(アドメ)もわかっていないと

理解できない内容も多いのです。

そして、精油やハーブに含まれる成分の中には

毒となるものもあるわけです。

そりゃね、そんな知識を日頃から

ぶつぶつ言いながら仕事してるわけじゃないですよ。

これは基本的知識として当たり前のこと。

医療従事者レベルを要求してるわけではありませんが、

ハーブもアロマテラピーの精油も、

天がもたらす不思議な世界の産物ではないということ。

これは「和」とか「海外の」とかは関係ないですよ。

和ハーブ、 和精油だって同じこと。

その中に含まれる様々な機能性成分は

神様が与えし不思議な薬ではないということです。

体内に取り込まれた時、どのように身体をめぐるのか?

今はハーブも精油もいろんな研究されてるわけです。

そしてハーブや精油の成分の中には、

普段使っている様々な医薬品に影響を及ぼすものもあります。

それは食品成分でも同じこと。

身体の中をどうめぐるのか、

どのように影響を及ぼすのか?

ADME(アドメ)とは薬物の体内動態のこと。

吸収 (Absorption)

分布 (Distribution)

代謝 (Metabolism)

排泄 (Excretion)

ハーブやアロマテラピーの精油をきちんと使うにあたって

機能性や安全性、禁忌・注意事項の理解に

繋がっていく知識となるわけです。

アロマテラピーやハーブを学ぶ人だけに限ったものでもなく、

国がセルフメディケーションを推進してる以上、

本当はすべての国民が知っとかないといけないことなんですがね。

セルフメディケーションとは

「自分自身の健康に責任を持ち、

軽度な身体の不調は自分で手当てすること」

ということ。

これはWHO 世界保健機関の定義ですね。

でも、多くの人たちにとっては

「関心ない」 とか

「難しいわ」 とかになるのでしょう。

また、アロマテラピーやハーブごときで

「そんなこと関係ないやろっ!」て思う関係者も多いかもね。

初心者であればそう思っても仕方ないですが、

このことを生業にしてる人たちにっては

無関係ではいられないですよ、今の時代。

「この精油はこんなことにいいです」とか

「これはこんな使い方するといいです」 だけならば、

それはビギナーレベルのお話しです。

現在のアロマテラピーやハーブのアドバンスレベル以上は

ADME(アドメ)もわかっていないと

理解できない内容も多いのです。

そして、精油やハーブに含まれる成分の中には

毒となるものもあるわけです。

そりゃね、そんな知識を日頃から

ぶつぶつ言いながら仕事してるわけじゃないですよ。

これは基本的知識として当たり前のこと。

医療従事者レベルを要求してるわけではありませんが、

ハーブもアロマテラピーの精油も、

天がもたらす不思議な世界の産物ではないということ。

これは「和」とか「海外の」とかは関係ないですよ。

和ハーブ、 和精油だって同じこと。

その中に含まれる様々な機能性成分は

神様が与えし不思議な薬ではないということです。

体内に取り込まれた時、どのように身体をめぐるのか?

今はハーブも精油もいろんな研究されてるわけです。

そしてハーブや精油の成分の中には、

普段使っている様々な医薬品に影響を及ぼすものもあります。

それは食品成分でも同じこと。

身体の中をどうめぐるのか、

どのように影響を及ぼすのか?

ADME(アドメ)とは薬物の体内動態のこと。

吸収 (Absorption)

分布 (Distribution)

代謝 (Metabolism)

排泄 (Excretion)

ハーブやアロマテラピーの精油をきちんと使うにあたって

機能性や安全性、禁忌・注意事項の理解に

繋がっていく知識となるわけです。

Posted by 茶香房ひより at

14:32

│Comments(0)

│日々の出来事│ナード・アロマテラピー協会認定校│化学物質過敏症│日本茶インストラクター│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

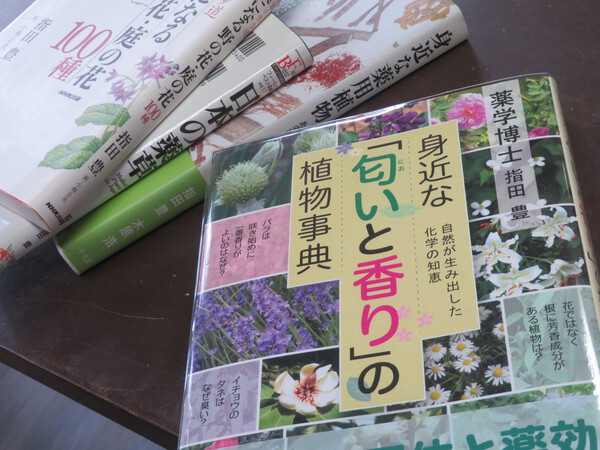

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい方へお勧めの本。

2023年09月12日

アロマテラピーやメディシナルハーブについて

きちんと学びたい人にお勧めする参考図書というと

いろいろ、たくさんあるのですが、

今回ご紹介するのは

東京薬科大学名誉教授、ナード・アロマテラピー協会の前会長で、

現在は協会の顧問をされている、指田豊先生の本。

専門書から一般向けのものまで、何冊も出版されてますが、

今年8月にBABジャパンから

『身近な「匂いと香り」の植物事典』が出版されました。

指田先生とのご縁はアロマテラピー。

2007年、2009年のナード海外研修ご一緒しましたし、

ナード・アロマテラピー協会のさまざまな研修、

ハーバルノート主催の八ヶ岳植物園の観察会や

NRの講座、薫物屋香楽の講座など、

いろんな講座でお世話になりました。

そして岐阜薬科大学の元学長である水野先生との関係で、

指田先生と何かとお話しする機会にも恵まれました。

(水野先生とは高山でお仕事ご一緒させていただいてました)

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい人には

ぜひ読んでいただきたいこの本。

専門的知識をとても分かりやすく解説してくださってます。

「植物を知る面白さ、楽しさ」あふれる本なのです。

先生の書籍のページ開いていたら、

「あれっ 」 という写真が。

」 という写真が。

2007年のナード海外研修はサルデーニャ島。

その前に立ち寄ったマルセイユ。

野生のローズマリーやタイム、ヘリクリサム。

そうそう、先生も私も、参加者み~んな、

地面に這って写真撮ったもんなぁ。

本当に大切な思い出のひとつです。

当時は化学物質過敏症発症したばかりの頃。

ほんとは研修大変だったんですけどね。

いろんな方々に迷惑かけたし…

でも、この研修旅行のおかげで

病気があっても「なんとかなる」と思えたし。

この本を読んでいて、

あたり一面の芳香植物の丘と

その時のことを鮮明にを思い出しました。

きちんと学びたい人にお勧めする参考図書というと

いろいろ、たくさんあるのですが、

今回ご紹介するのは

東京薬科大学名誉教授、ナード・アロマテラピー協会の前会長で、

現在は協会の顧問をされている、指田豊先生の本。

専門書から一般向けのものまで、何冊も出版されてますが、

今年8月にBABジャパンから

『身近な「匂いと香り」の植物事典』が出版されました。

指田先生とのご縁はアロマテラピー。

2007年、2009年のナード海外研修ご一緒しましたし、

ナード・アロマテラピー協会のさまざまな研修、

ハーバルノート主催の八ヶ岳植物園の観察会や

NRの講座、薫物屋香楽の講座など、

いろんな講座でお世話になりました。

そして岐阜薬科大学の元学長である水野先生との関係で、

指田先生と何かとお話しする機会にも恵まれました。

(水野先生とは高山でお仕事ご一緒させていただいてました)

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい人には

ぜひ読んでいただきたいこの本。

専門的知識をとても分かりやすく解説してくださってます。

「植物を知る面白さ、楽しさ」あふれる本なのです。

先生の書籍のページ開いていたら、

「あれっ

」 という写真が。

」 という写真が。2007年のナード海外研修はサルデーニャ島。

その前に立ち寄ったマルセイユ。

野生のローズマリーやタイム、ヘリクリサム。

そうそう、先生も私も、参加者み~んな、

地面に這って写真撮ったもんなぁ。

本当に大切な思い出のひとつです。

当時は化学物質過敏症発症したばかりの頃。

ほんとは研修大変だったんですけどね。

いろんな方々に迷惑かけたし…

でも、この研修旅行のおかげで

病気があっても「なんとかなる」と思えたし。

この本を読んでいて、

あたり一面の芳香植物の丘と

その時のことを鮮明にを思い出しました。

Posted by 茶香房ひより at

17:32

│Comments(0)

│日々の出来事│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│化学物質過敏症│日本茶インストラクター│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト