母の日に白いカーネーションと手作りお線香。

2024年05月11日

明日は5月12日、母の日なわけです。

もう赤いカーネーションを贈る母はいません。

いつかはそういう時が訪れるものですけどね。

仏さまに届けるのですから、香が一番なわけです。

香は仏さまの供物、お食事ですから。

だからこそ良いものを届けたい、

いい香りを届けてあげたいわけです。

沈香の香り。

一つではありません。

産地や品種などにより香りは異なります。

お香調合を学びだした頃は

キリっとした辛味立つタニが好きでした。

ここ数年甘味が特徴のシャムに凝っています。

シャム沈香と高品質の白檀である老山白檀を贅沢に使い

沈檀線香を調合します。

シンプルに、かついい香りになるように。

天然のお香原料だけで作る、贅沢なお線香。

ある程度纏まったら、試香します。

これでいいのか、調整が必要なのか見極めるわけです。

あとは水を加え、練って線香の形に整えます。

ここ数日いいお天気ですから、一日もすれば完成です。

白い水引のカーネーションを添えて。

手作りのものを喜んでくれる人ではありませんでした。

でも今は仏さま。

本物の香のかおり、わかってくれるでしょう、

あの世でね。

合成香料バリバリの、なんとも云えない香りは

私自身使えません。

化学物質過敏症なので

喘息や頭痛など、健康被害出ますから。

でも、香りは主観的な感覚。

人さまにどうしろ、こうしろと

強要できるものではありませんから。

そうはいっても、

本物の香木などの香り知らずに

合成香料のものを本物と勘違いしてる人が

圧倒的に多いですからね。

本物を知ること、大切なことだと思うわけです。

もう赤いカーネーションを贈る母はいません。

いつかはそういう時が訪れるものですけどね。

仏さまに届けるのですから、香が一番なわけです。

香は仏さまの供物、お食事ですから。

だからこそ良いものを届けたい、

いい香りを届けてあげたいわけです。

沈香の香り。

一つではありません。

産地や品種などにより香りは異なります。

お香調合を学びだした頃は

キリっとした辛味立つタニが好きでした。

ここ数年甘味が特徴のシャムに凝っています。

シャム沈香と高品質の白檀である老山白檀を贅沢に使い

沈檀線香を調合します。

シンプルに、かついい香りになるように。

天然のお香原料だけで作る、贅沢なお線香。

ある程度纏まったら、試香します。

これでいいのか、調整が必要なのか見極めるわけです。

あとは水を加え、練って線香の形に整えます。

ここ数日いいお天気ですから、一日もすれば完成です。

白い水引のカーネーションを添えて。

手作りのものを喜んでくれる人ではありませんでした。

でも今は仏さま。

本物の香のかおり、わかってくれるでしょう、

あの世でね。

合成香料バリバリの、なんとも云えない香りは

私自身使えません。

化学物質過敏症なので

喘息や頭痛など、健康被害出ますから。

でも、香りは主観的な感覚。

人さまにどうしろ、こうしろと

強要できるものではありませんから。

そうはいっても、

本物の香木などの香り知らずに

合成香料のものを本物と勘違いしてる人が

圧倒的に多いですからね。

本物を知ること、大切なことだと思うわけです。

プレゼントのラッピング。包む、結ぶこと。

2024年04月09日

お客さまからプレゼント用に

「簡単なラッピングお願いします!」

そう依頼されて、ちょっと気張りすぎたかも。

お誕生日のお祝い。

春、桜の季節、ということで

もろわな結びに桜をあしらいました。

茶香房ひよりのラッピング。

その道のプロではないので

「どうなのよ?」と思う人もあるでしょうけどね。

基本的に紙はテープで止めません。

包んで、結ぶ。

ただそれだけ。

昔からのこの国のラッピングの手法、折形。

それをベースにアレンジしてます。

なので、開けるときは結びを解くだけ。

なんとシンプルで、かつ合理的なんでしょう。

そして捨てるのに迷う素材は使ってません。

役目が終われば灰に戻る。

なんともエコなわけです。

水引で紙を留める。

水引で結び、飾る。

贈る方の気持ちを形にする。

包む、そして結ぶこと。

言葉は用いないけど、

大切なコミュニケーションの手法だと思ってます。

な~んて言いつつ…

じつはラッピング、苦手なんです(^-^;

「簡単なラッピングお願いします!」

そう依頼されて、ちょっと気張りすぎたかも。

お誕生日のお祝い。

春、桜の季節、ということで

もろわな結びに桜をあしらいました。

茶香房ひよりのラッピング。

その道のプロではないので

「どうなのよ?」と思う人もあるでしょうけどね。

基本的に紙はテープで止めません。

包んで、結ぶ。

ただそれだけ。

昔からのこの国のラッピングの手法、折形。

それをベースにアレンジしてます。

なので、開けるときは結びを解くだけ。

なんとシンプルで、かつ合理的なんでしょう。

そして捨てるのに迷う素材は使ってません。

役目が終われば灰に戻る。

なんともエコなわけです。

水引で紙を留める。

水引で結び、飾る。

贈る方の気持ちを形にする。

包む、そして結ぶこと。

言葉は用いないけど、

大切なコミュニケーションの手法だと思ってます。

な~んて言いつつ…

じつはラッピング、苦手なんです(^-^;

水引で葉っぱ作り、花を咲かせる。

2024年04月05日

4月の水引講座は

ワイヤーを使って作ることがテーマ。

これも水引細工のひとつの手法。

ワイヤーたくさん使うから大変だけどね。

ただ黙々とワイヤーでねじ止めていきます。

葉っぱとしてだけじゃなく

鶴の羽とかにも使われる手法。

たくさん使うととても豪華。

まぁ~一度作られた方は

ため息交じりで元気なくなりますけどね。

だって単調だし、面倒だもん。

でも、この作り方覚えておくと

いろんなものに応用できますからね。

はい、次回も頑張りましょ(^^♪

ワイヤーを使って作ることがテーマ。

これも水引細工のひとつの手法。

ワイヤーたくさん使うから大変だけどね。

ただ黙々とワイヤーでねじ止めていきます。

葉っぱとしてだけじゃなく

鶴の羽とかにも使われる手法。

たくさん使うととても豪華。

まぁ~一度作られた方は

ため息交じりで元気なくなりますけどね。

だって単調だし、面倒だもん。

でも、この作り方覚えておくと

いろんなものに応用できますからね。

はい、次回も頑張りましょ(^^♪

水引ねこさんのご注文。

2024年03月22日

あわじ玉の水引ねこさん。

コロンとちっちゃなねこさんです。

作るのに手間がかかりますが、

結構気に入ってます。

コロナ感染前は

海外の方によくご購入していただきました。

そのねこさん、

色指定でご注文いただきました。

といっても、オーナーのお孫さんから。

サンプル見せたところ、

「この色で!」との伝言。

青色指定の猫さんです。

首輪は金色。

ご指定どおりに仕上げました(^^♪

コロンとちっちゃなねこさんです。

作るのに手間がかかりますが、

結構気に入ってます。

コロナ感染前は

海外の方によくご購入していただきました。

そのねこさん、

色指定でご注文いただきました。

といっても、オーナーのお孫さんから。

サンプル見せたところ、

「この色で!」との伝言。

青色指定の猫さんです。

首輪は金色。

ご指定どおりに仕上げました(^^♪

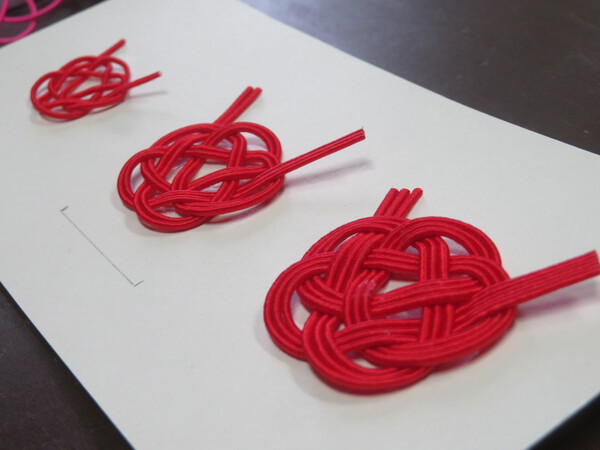

3月の水引講座はチューリップでした。

2024年03月21日

今朝の雪には驚きましたが、

今月の水引講座は、

春の花、チューリップです。

新しい結びを覚えていただき

それを応用しての水引チューリップ。

これは生徒さん作。

いい感じに咲きました。

こちらは講座サンプル。

いろんな結びを使いサンプルにしています。

その中から一番チューリップに近い形を選ぶわけです。

いろいろ試して作品にしていきます。

結構手間がかかるものなのですよ。

まだスイセンも咲いていませんが、

お店の中は春。

早く暖かくなりますように。

さぁ~来月のテーマは何にしましょうか?

今月の水引講座は、

春の花、チューリップです。

新しい結びを覚えていただき

それを応用しての水引チューリップ。

これは生徒さん作。

いい感じに咲きました。

こちらは講座サンプル。

いろんな結びを使いサンプルにしています。

その中から一番チューリップに近い形を選ぶわけです。

いろいろ試して作品にしていきます。

結構手間がかかるものなのですよ。

まだスイセンも咲いていませんが、

お店の中は春。

早く暖かくなりますように。

さぁ~来月のテーマは何にしましょうか?

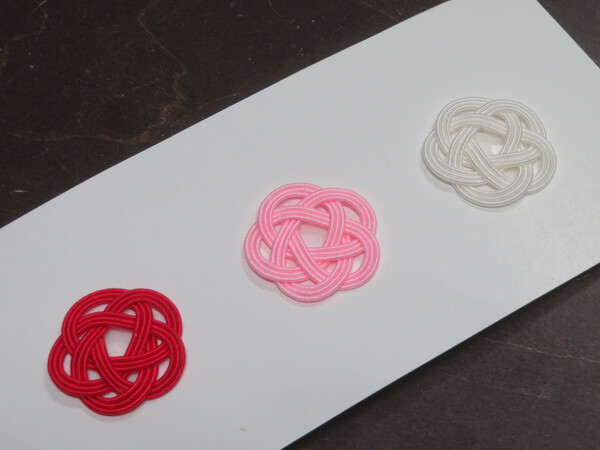

水引のラッピング素材、相談に応じてます。

2024年03月09日

贈り物にちょこっと何かをあしらいたい。

華美にじゃなく、ちょこっと。

素材も大事。

処分するのに考えないいといけないものはちょっと困る。

そんなとき、水引の結びをちょこっとあしらってみる。

紙ですもんね、

役目終れば燃やして土に還ります。

簡単な結びでいい。

ちょこっとね。

こちらは接着しない、梅結び。

もちろんこっちの梅結びも人気です。

口に十と書いて、『叶』

そう叶結びの蝶々結び。

自分で結ぶのはちょっとね…

そういう時はご相談下さい。

1つから販売してます。

色も選んでいただけますよ。

結びによりお値段は異なります。

ここでは価格書きませんが

どうぞお電話でどうぞご相談下さい。

0577ー34ー7533 です。

0577ー34ー7533 です。

華美にじゃなく、ちょこっと。

素材も大事。

処分するのに考えないいといけないものはちょっと困る。

そんなとき、水引の結びをちょこっとあしらってみる。

紙ですもんね、

役目終れば燃やして土に還ります。

簡単な結びでいい。

ちょこっとね。

こちらは接着しない、梅結び。

もちろんこっちの梅結びも人気です。

口に十と書いて、『叶』

そう叶結びの蝶々結び。

自分で結ぶのはちょっとね…

そういう時はご相談下さい。

1つから販売してます。

色も選んでいただけますよ。

結びによりお値段は異なります。

ここでは価格書きませんが

どうぞお電話でどうぞご相談下さい。

0577ー34ー7533 です。

0577ー34ー7533 です。香と結びのお守り。

2024年03月08日

金襴の袋に結びをあしらった

ミニ香袋。

御守り香袋とでも言いましょうか。

古来より

香と結びは、魔除け、お守りとして

とても大切にされてきました。

平安時代の

とくに女性たちにとって

和歌、書、音楽などど並び

香も結びも

教養必須科目のひとつだったっことは

あまり知られていません。

和の文化である、香と結び。

もう忘れられてしまう

文化のひとつなのかもしれません。

ミニ香袋。

御守り香袋とでも言いましょうか。

古来より

香と結びは、魔除け、お守りとして

とても大切にされてきました。

平安時代の

とくに女性たちにとって

和歌、書、音楽などど並び

香も結びも

教養必須科目のひとつだったっことは

あまり知られていません。

和の文化である、香と結び。

もう忘れられてしまう

文化のひとつなのかもしれません。

2月、水引飾りはお雛さまです。

2024年02月02日

2024年2月になりました。

1月は干支の飾りとして

水引の龍と、松竹梅の鉢を飾っておりました。

(龍は中村先生作)

飛騨のお雛様は旧暦の4月ですが、

世の中的には3月3日ですしね。

水引の雛飾りに変えました。

今年のお天気みるからに、

春の訪れが早いかもしれません。

桃、橘を結んでいませんね、そういえば。

追加して作っとくことにしましょうかね。

12月の水引講座は、お正月用小物作りの続きです。

2023年12月08日

まだまだコロナの影響続いていて、

参加できない生徒さんへの報告です。

現在は個別講座になっている、

茶香房ひよりの水引講座。

11月に引き続き、

お正月用の小物作りの回です。

以前は注連飾りタイプを作っていただいてましたが、

飛騨の場合、

伝統的な注連飾りを飾られる方が多いので、

ここ数年はミニ寄せ植えタイプのものを作っていただいてます。

これが飛騨の伝統的な蛇を模した注連飾り、

先月は松を重点的に習得していただきましたから、

あわび結びと追いかけの結びで

その他のパーツを作っていきます。

難しい結びは使っていません。

基本的な結びを応用し、組み合わせるだけで、

可愛らしいミニ飾りが出来上がります。

水引を本格的に始められて

まだ1年にもならない方ですが、

すべてのパーツをご自身で作り上げることできました。

「こうやって夢中になれることって、いいですよね」

そうそう、まずは楽しめることが大事なわけです。

それに水引は役目が終われば自然に還る。

エコとかSDGsとか

環境問題についていろいろ言われている割には

プラスチックとか塩ビでできたものとか

捨てるのに困るものがまだまだたくさんあるのが現状。

その点役目が終われば自然に戻る水引は

とても環境にやさしいと思うんだけどな。

まぁ~どうでもいいことかもしんないわな。

参加できない生徒さんへの報告です。

現在は個別講座になっている、

茶香房ひよりの水引講座。

11月に引き続き、

お正月用の小物作りの回です。

以前は注連飾りタイプを作っていただいてましたが、

飛騨の場合、

伝統的な注連飾りを飾られる方が多いので、

ここ数年はミニ寄せ植えタイプのものを作っていただいてます。

これが飛騨の伝統的な蛇を模した注連飾り、

先月は松を重点的に習得していただきましたから、

あわび結びと追いかけの結びで

その他のパーツを作っていきます。

難しい結びは使っていません。

基本的な結びを応用し、組み合わせるだけで、

可愛らしいミニ飾りが出来上がります。

水引を本格的に始められて

まだ1年にもならない方ですが、

すべてのパーツをご自身で作り上げることできました。

「こうやって夢中になれることって、いいですよね」

そうそう、まずは楽しめることが大事なわけです。

それに水引は役目が終われば自然に還る。

エコとかSDGsとか

環境問題についていろいろ言われている割には

プラスチックとか塩ビでできたものとか

捨てるのに困るものがまだまだたくさんあるのが現状。

その点役目が終われば自然に戻る水引は

とても環境にやさしいと思うんだけどな。

まぁ~どうでもいいことかもしんないわな。

11月の水引講座はお正月の小物です。

2023年11月16日

まだまだコロナの影響続いていて、

参加できない生徒さんへの報告です。

現在は個別講座になっている、

茶香房ひよりの水引講座。

11月のテーマは「お正月の小物作り」です。

今回は松をひたすら練習します。

本やYouTubeなどでも

作り方の紹介がありますが、

これが実際やってみると

なかなかうまくいかないものでして。

コツがつかめるまで

ひたすら練習あるのみです。

なので、長年通ってくださる生徒さんでも

作るの苦手な方が多いのです。

結んで作るものではありませんが、

水引細工の手法として

よく使われるものになります。

まぁ~とにかく手が覚えるまで

ひたすら繰り返し練習です。

とにかく練習。

あら!、ちゃんとできたじゃない(^^♪

ってことで、

次回12月はこれを完成させますよ!

宿題と練習を忘れないでね。

このミニお正月飾り作り、

ご希望の方ありましたら

どうぞお声がけくださいませ。

作れないパーツは(松、梅の枝など)

こちらでご用意することも可能です。

講座料は材料費込みで、

3,850円です。

講座時間は2時間ほどです。

参加できない生徒さんへの報告です。

現在は個別講座になっている、

茶香房ひよりの水引講座。

11月のテーマは「お正月の小物作り」です。

今回は松をひたすら練習します。

本やYouTubeなどでも

作り方の紹介がありますが、

これが実際やってみると

なかなかうまくいかないものでして。

コツがつかめるまで

ひたすら練習あるのみです。

なので、長年通ってくださる生徒さんでも

作るの苦手な方が多いのです。

結んで作るものではありませんが、

水引細工の手法として

よく使われるものになります。

まぁ~とにかく手が覚えるまで

ひたすら繰り返し練習です。

とにかく練習。

あら!、ちゃんとできたじゃない(^^♪

ってことで、

次回12月はこれを完成させますよ!

宿題と練習を忘れないでね。

このミニお正月飾り作り、

ご希望の方ありましたら

どうぞお声がけくださいませ。

作れないパーツは(松、梅の枝など)

こちらでご用意することも可能です。

講座料は材料費込みで、

3,850円です。

講座時間は2時間ほどです。