薬草だけ?精油だけ?両方使いこなせての植物療法です。

2024年02月06日

昨日の大雪には驚きましたが、

季節は間違いなく動いていて、

最近鼻がぐずぐずし始めました。

花粉症という病名がない頃からの花粉症持ち。

化学物質過敏症ということもあり、

あまり市販のお薬にも頼れない。

まぁ~そういう時はこれに限るわけです。

ハーブですわ。

以前からアロマテラピーにハーブティーを併用してましたが、

ここしばらくはしてなかった。

ということで、

久しぶりの花粉症対策のハーブティーをブレンドします。

(あっ、一応メディシナルハーブも専門にしてます)

以前ブレンドしたハーブとはちょこっと違いますけどね。

今回は5種類。

計量して混ぜ合わせます。

そして試飲。

そうそう、この香り、この味です。

意外と覚えてるもんです。

しばらく使ってみて、評価後に検討してみましょう。

ちゃんとハーブの機能を考えてブレンドしてあります。

ハーブティーは飲みやすさも大切です。

そのこと考えて使ったハーブもあるわけです。

嗜好品としての薄いハーブティーは大嫌いです。

これは目的も持ってブレンドしたメディシナルハーブティー。

淹れる時間もちょっと長いです。

ハーブだけでなく、精油もブレンドします。

こちらは吸入用。

インヘラースティック用いて使います。

精油には精油のメリットありますが、

足りない点も多々あります。

そこをメディシナルハーブで補うわけです。

アロマテラピーの精油だけですか?

薬草、ハーブだけですか?

両方使いこなせての植物療法なのです。

季節は間違いなく動いていて、

最近鼻がぐずぐずし始めました。

花粉症という病名がない頃からの花粉症持ち。

化学物質過敏症ということもあり、

あまり市販のお薬にも頼れない。

まぁ~そういう時はこれに限るわけです。

ハーブですわ。

以前からアロマテラピーにハーブティーを併用してましたが、

ここしばらくはしてなかった。

ということで、

久しぶりの花粉症対策のハーブティーをブレンドします。

(あっ、一応メディシナルハーブも専門にしてます)

以前ブレンドしたハーブとはちょこっと違いますけどね。

今回は5種類。

計量して混ぜ合わせます。

そして試飲。

そうそう、この香り、この味です。

意外と覚えてるもんです。

しばらく使ってみて、評価後に検討してみましょう。

ちゃんとハーブの機能を考えてブレンドしてあります。

ハーブティーは飲みやすさも大切です。

そのこと考えて使ったハーブもあるわけです。

嗜好品としての薄いハーブティーは大嫌いです。

これは目的も持ってブレンドしたメディシナルハーブティー。

淹れる時間もちょっと長いです。

ハーブだけでなく、精油もブレンドします。

こちらは吸入用。

インヘラースティック用いて使います。

精油には精油のメリットありますが、

足りない点も多々あります。

そこをメディシナルハーブで補うわけです。

アロマテラピーの精油だけですか?

薬草、ハーブだけですか?

両方使いこなせての植物療法なのです。

日本茶を美味しく淹れる、とは?

2024年01月27日

「日本茶を美味しく淹れるにはどうしたらいいですか?」

「美味しい日本茶の淹れ方、教えてほしいです」

お店に訪れるお客さまに

日本茶の淹れ方について質問されることがあります。

美味しいって、

まず何をもって「美味しい」というのか?

味覚は主観的な感覚。

私が思ってる「美味しい」と

私以外の人が「美味しい」と感じる日本茶って

同じとは限りません。

そもそも、

自分以外の人が言う「美味しい日本茶」って

なんのことを示しているのか?わかんないわけです。

えっ⁈ って思われるかもしれませんが

そういうもんなんです。

でも、美味しい日本茶の淹れ方をよく聞かれます。

「どうやってもうまく淹れられないんですよ…」

では、どんなお茶の葉っぱお使いでしょう?

煎茶ですか?

深蒸し茶ですか?

茎茶? 玉露? 釜炒り茶?

それとも番茶?

どのような価格帯の茶葉をお使いなのでしょう?

100g おいくらでしょう?

普段使い用ですか?

それとも高級茶ですか?

茶葉といっても

その方がどのような茶葉お使いなのか、わからないわけです。

では、急須はどうでしょう?

最近では急須でお茶淹れることすら知らない人もありますしね。

これは店頭で本当にあった話しですが、

ペットボトルの日本茶で

「玉露入り」とか「抹茶入り」が

高級茶だと思ってた人もありましたからね。

お使いの急須はどのようなものですか?

磁器? 陶器? ガラス製?

それぞれどのような特徴があって、欠点って何でしょう?

金属網ですか?

飛騨の場合、金属網を使う急須が多いかも。

深蒸しが主流ですからね。

では、ちゃんと手入れしてますか?

金属網の内側とかって汚れてません?

けっこう汚れてるもんなんです。

それもお茶の淹れ方に影響します。

急須の本体と蓋ってきちっと合ってますか?

注ぎ口から液だれしませんか?

急須の性能だって影響します。

では淹れるお水、どうですか?

まぁ~日本はほぼ軟水ですからね、

海外のように大きく影響することはありませんが、

じゃあ、淹れる温度はどうでしょう?

考えてます?

まだまだ思い当たりますが、

これぐらいにしときましょうか。

日本茶をきちんと淹れようと思ったら、

まず良質な茶葉を求めることです。

そして、道具として最適な急須を使うこと。

水についてですが、

日本だったら硬度は特に気にすることありませんが、

どの味を狙って淹れるのか?

そうなると

お水の温度と茶葉の量がとても重要になるわけです。

なんだかわかんない話しでした?

ようするに、

良質な茶葉は美味しく淹れるストライクゾーンが広いわけです。

熱湯でも、氷水でも

どんな淹れ方しても、ほほ美味しく淹れられます。

急須使わなくても美味しく淹れられる。

あとは貴方の好みの問題です。

素敵な日本茶の時間をお楽しみくださいませね。

「美味しい日本茶の淹れ方、教えてほしいです」

お店に訪れるお客さまに

日本茶の淹れ方について質問されることがあります。

美味しいって、

まず何をもって「美味しい」というのか?

味覚は主観的な感覚。

私が思ってる「美味しい」と

私以外の人が「美味しい」と感じる日本茶って

同じとは限りません。

そもそも、

自分以外の人が言う「美味しい日本茶」って

なんのことを示しているのか?わかんないわけです。

えっ⁈ って思われるかもしれませんが

そういうもんなんです。

でも、美味しい日本茶の淹れ方をよく聞かれます。

「どうやってもうまく淹れられないんですよ…」

では、どんなお茶の葉っぱお使いでしょう?

煎茶ですか?

深蒸し茶ですか?

茎茶? 玉露? 釜炒り茶?

それとも番茶?

どのような価格帯の茶葉をお使いなのでしょう?

100g おいくらでしょう?

普段使い用ですか?

それとも高級茶ですか?

茶葉といっても

その方がどのような茶葉お使いなのか、わからないわけです。

では、急須はどうでしょう?

最近では急須でお茶淹れることすら知らない人もありますしね。

これは店頭で本当にあった話しですが、

ペットボトルの日本茶で

「玉露入り」とか「抹茶入り」が

高級茶だと思ってた人もありましたからね。

お使いの急須はどのようなものですか?

磁器? 陶器? ガラス製?

それぞれどのような特徴があって、欠点って何でしょう?

金属網ですか?

飛騨の場合、金属網を使う急須が多いかも。

深蒸しが主流ですからね。

では、ちゃんと手入れしてますか?

金属網の内側とかって汚れてません?

けっこう汚れてるもんなんです。

それもお茶の淹れ方に影響します。

急須の本体と蓋ってきちっと合ってますか?

注ぎ口から液だれしませんか?

急須の性能だって影響します。

では淹れるお水、どうですか?

まぁ~日本はほぼ軟水ですからね、

海外のように大きく影響することはありませんが、

じゃあ、淹れる温度はどうでしょう?

考えてます?

まだまだ思い当たりますが、

これぐらいにしときましょうか。

日本茶をきちんと淹れようと思ったら、

まず良質な茶葉を求めることです。

そして、道具として最適な急須を使うこと。

水についてですが、

日本だったら硬度は特に気にすることありませんが、

どの味を狙って淹れるのか?

そうなると

お水の温度と茶葉の量がとても重要になるわけです。

なんだかわかんない話しでした?

ようするに、

良質な茶葉は美味しく淹れるストライクゾーンが広いわけです。

熱湯でも、氷水でも

どんな淹れ方しても、ほほ美味しく淹れられます。

急須使わなくても美味しく淹れられる。

あとは貴方の好みの問題です。

素敵な日本茶の時間をお楽しみくださいませね。

今年最初の講座は、伽羅の練香作りから始まりました。

2024年01月11日

はじめに、

この度の地震によりお亡くなりになられた方々に

謹んでお悔やみを申し上げます。

そして地震の被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く、安心して過ごせるようになる事を願っております。

2024年、新年を迎えて11日が過ぎました。

新年のご挨拶を。

今年もどうぞよろしくお願いします。

いろんなことが起こったため、

blog、なにも更新しておりませんでした。

でも、なにもしてなかったわけではありません。

今年最初に開催しましたお香調合講座は

超特別編の伽羅の練香作りでした。

今回使用した伽羅、

といっても栽培伽羅ですがね、

伽羅自体が今ではとても貴重な香木です。

伽羅、沈香はワシントン条約付属書IIに記載されており、

簡単に輸出したり、持ち込んだりすることができません。

本当に貴重な香木なのです。

その伽羅の現状や、伽羅・沈香の分類のことなど

少しお話しさせていただきました。

もう何度も古典の練香「六種の薫物」を

調合されてる方々ですから、

もうそれは手慣れた手つきで

手のひらの上で丸薬状に、くるくる丸めていきます。

いつも調合する古典の練香とはまた異なる

馥郁たる香りに仕上がりました。

手は真っ黒になりますけどね、

それもまた楽しいわけです。

伽羅、沈香そのものの香りを聞く体験会も

ただ今計画中。

市販されてる線香の箱に

「伽羅」「沈香」って書いてありますけど、

それ、本物の香りと違いますからね。

とくに安価なものはね。

ちゃんと本物の香り、知っておいたほうがいいですよ、

本当に大事なことなんですけどね、

まっ、どうでもいいことかもしれませんが。

この度の地震によりお亡くなりになられた方々に

謹んでお悔やみを申し上げます。

そして地震の被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く、安心して過ごせるようになる事を願っております。

2024年、新年を迎えて11日が過ぎました。

新年のご挨拶を。

今年もどうぞよろしくお願いします。

いろんなことが起こったため、

blog、なにも更新しておりませんでした。

でも、なにもしてなかったわけではありません。

今年最初に開催しましたお香調合講座は

超特別編の伽羅の練香作りでした。

今回使用した伽羅、

といっても栽培伽羅ですがね、

伽羅自体が今ではとても貴重な香木です。

伽羅、沈香はワシントン条約付属書IIに記載されており、

簡単に輸出したり、持ち込んだりすることができません。

本当に貴重な香木なのです。

その伽羅の現状や、伽羅・沈香の分類のことなど

少しお話しさせていただきました。

もう何度も古典の練香「六種の薫物」を

調合されてる方々ですから、

もうそれは手慣れた手つきで

手のひらの上で丸薬状に、くるくる丸めていきます。

いつも調合する古典の練香とはまた異なる

馥郁たる香りに仕上がりました。

手は真っ黒になりますけどね、

それもまた楽しいわけです。

伽羅、沈香そのものの香りを聞く体験会も

ただ今計画中。

市販されてる線香の箱に

「伽羅」「沈香」って書いてありますけど、

それ、本物の香りと違いますからね。

とくに安価なものはね。

ちゃんと本物の香り、知っておいたほうがいいですよ、

本当に大事なことなんですけどね、

まっ、どうでもいいことかもしれませんが。

Posted by 茶香房ひより at

16:05

│Comments(0)

│ワークショップ、講座│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

薬研(やげん)といったら徳川家康なわけで。

2023年11月29日

11月より始まりました

「日本文化を学ぶ、お屠蘇散作り体験講座」

開催期間はあと一か月となりました。

そりゃそうですよ、

だって元旦の朝に使うものですからね。

年内に準備すること。

なんてったって縁起ものですから。

さて、薬研といったら徳川家康。

NHKの大河ドラマ『どうする家康』に

たびたび登場しています。

ひよりのお屠蘇散作り体験では

この薬研を実際に使います。

ちょっとコツがいりますけどね、

香りが大切な生薬、薬草ですから、

熱で香り成分が飛んでしまわないように、

ゆっくり、ゆっくりと。

今の時代にはそぐわないのかもしれませんが、

本当によくできた道具なんです。

今ではとても珍しい道具になっちゃいましたけど。

この講座、年末までやってます。

空いている日、時間は少なくなりました。

いつも参加いただく方で、

まだのお客様、早めのご予約お願いします。

初めての方で気になる方はご連絡ください。

(詳細をお伝えします)

この講座、日本文化を学ぶ講座です。

生薬を何種類も使いますが、

それぞれの生薬の

効果、効能などを学ぶ講座ではありません。

勘違いなさらないようお願いします。

とはいっても、生薬を扱いますので、

岐阜薬科大学第7代学長で、

名誉教授の水野瑞夫先生の監修のものに

開催しております。

お理解いただきますようお願いします。

「日本文化を学ぶ、お屠蘇散作り体験講座」

開催期間はあと一か月となりました。

そりゃそうですよ、

だって元旦の朝に使うものですからね。

年内に準備すること。

なんてったって縁起ものですから。

さて、薬研といったら徳川家康。

NHKの大河ドラマ『どうする家康』に

たびたび登場しています。

ひよりのお屠蘇散作り体験では

この薬研を実際に使います。

ちょっとコツがいりますけどね、

香りが大切な生薬、薬草ですから、

熱で香り成分が飛んでしまわないように、

ゆっくり、ゆっくりと。

今の時代にはそぐわないのかもしれませんが、

本当によくできた道具なんです。

今ではとても珍しい道具になっちゃいましたけど。

この講座、年末までやってます。

空いている日、時間は少なくなりました。

いつも参加いただく方で、

まだのお客様、早めのご予約お願いします。

初めての方で気になる方はご連絡ください。

(詳細をお伝えします)

この講座、日本文化を学ぶ講座です。

生薬を何種類も使いますが、

それぞれの生薬の

効果、効能などを学ぶ講座ではありません。

勘違いなさらないようお願いします。

とはいっても、生薬を扱いますので、

岐阜薬科大学第7代学長で、

名誉教授の水野瑞夫先生の監修のものに

開催しております。

お理解いただきますようお願いします。

Posted by 茶香房ひより at

12:27

│Comments(0)

│ワークショップ、講座│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

「日本文化を学ぶ、屠蘇散作り講座」始まりました。

2023年11月07日

今年もいよいよ始まりました、

この時期恒例の、お屠蘇散作りの講座です。

「これ作んないと年越せないもんね~」と

今年で3回目、

静岡県からの馴染みのお客様からスタートです。

もう慣れたもんですから、

薬研もサクサクに使いこなしてます。

この講座、大きく告知をしないのですが、

毎年この講座を待っててくださる方が増えてます。

ありがたいことだと思ってます。

年末までやってます。

気になる方はご連絡くださいな。

(詳細をお伝えします)

この講座、日本文化を学ぶ講座です。

生薬を何種類も使いますが、

それぞれの生薬の

効果、効能などを学ぶ講座ではありません。

勘違いなさらないようお願いします。

とはいっても、生薬を扱いますので、

岐阜薬科大学第7代学長で、

名誉教授の水野瑞夫先生の監修のものに

開催しております。

お理解いただきますようお願いします。

この時期恒例の、お屠蘇散作りの講座です。

「これ作んないと年越せないもんね~」と

今年で3回目、

静岡県からの馴染みのお客様からスタートです。

もう慣れたもんですから、

薬研もサクサクに使いこなしてます。

この講座、大きく告知をしないのですが、

毎年この講座を待っててくださる方が増えてます。

ありがたいことだと思ってます。

年末までやってます。

気になる方はご連絡くださいな。

(詳細をお伝えします)

この講座、日本文化を学ぶ講座です。

生薬を何種類も使いますが、

それぞれの生薬の

効果、効能などを学ぶ講座ではありません。

勘違いなさらないようお願いします。

とはいっても、生薬を扱いますので、

岐阜薬科大学第7代学長で、

名誉教授の水野瑞夫先生の監修のものに

開催しております。

お理解いただきますようお願いします。

昨日(10月23日)は旧暦の重陽の節句だったのでした。

2023年10月24日

昨日10月23日は、旧暦の重陽の節句。

五節句のひとつですが、

桃の節句や端午の節句と比べると

あまり知られていない節句。

重陽とは9月9日のこと。

陽の数が二つ重なるので「重陽」。

不要長寿や子孫繁栄を願った節句。

今の暦だと、9月9日はまだまだ暑い夏の頃。

旧暦のほうが菊の花が咲き誇る頃ですもんね。

水引の菊と茱萸の実(グミ)、

そして呉茱萸をいれた茱萸嚢(茱萸袋)を飾ります。

呉茱萸はミカン科。

独特な芳香を放つ生薬のひとつです。

ちょっと癖がありますが、

なぜがクンクンとしたくなる香り。

ミカン科ゆえかもしれません。

茱萸嚢(茱萸袋)は昔から魔除け、お守りとして

使われてきたもの。

八幡さま境内では「菊花展」も開催中。

まだ蕾の状態のものが多いですが、

今週はお天気もいいみたいですし、

これからもっと咲くことでしょう。

散策を兼ねて菊の花の鑑賞なんて

いかがですか?

五節句のひとつですが、

桃の節句や端午の節句と比べると

あまり知られていない節句。

重陽とは9月9日のこと。

陽の数が二つ重なるので「重陽」。

不要長寿や子孫繁栄を願った節句。

今の暦だと、9月9日はまだまだ暑い夏の頃。

旧暦のほうが菊の花が咲き誇る頃ですもんね。

水引の菊と茱萸の実(グミ)、

そして呉茱萸をいれた茱萸嚢(茱萸袋)を飾ります。

呉茱萸はミカン科。

独特な芳香を放つ生薬のひとつです。

ちょっと癖がありますが、

なぜがクンクンとしたくなる香り。

ミカン科ゆえかもしれません。

茱萸嚢(茱萸袋)は昔から魔除け、お守りとして

使われてきたもの。

八幡さま境内では「菊花展」も開催中。

まだ蕾の状態のものが多いですが、

今週はお天気もいいみたいですし、

これからもっと咲くことでしょう。

散策を兼ねて菊の花の鑑賞なんて

いかがですか?

いま購入するべき、フレジャのお薦め本。

2023年09月27日

先日も書きましたが、

9月29日をもってフレグランスジャーナル社が

書籍販売を終了します。

amazonは在庫あるのみになりますが、

書店取次ぎに関しては10月まで購入可能だそうです。

ということで、

先日の事典のような本ではなく、

アロマテラピーを勉強するうえで

とても大切な知識となる、化学に特化した書籍の紹介です。

『いまさら聞けないアロマの化学きほんのき』

この書籍もフレグランスジャーナル社です。

アロマトピアに連載されていましたが、

書籍になったときは嬉しかったもんです。

うちのアロマの生徒さんには必ず紹介する書籍です。

精油の機能性や安全性など理解するうえで、

化学の知識は欠かせません。

苦手な人が多いですが、

炭素「C」、水素「H」、酸素「O] のこと

きちんと理解しておかないと、

精油を安全に、そして安心して使うことはできません。

アロマテラピーを学ぶ人の多くは

化学と聞くだけで拒否反応示す人が多いですが、

最低限、このことは理解しておかないといけません。

アロマテラピーだけのことじゃなく、

ハーブや薬、健康のこと、

食品や身の回りのすべてのことも

理解できるきっかけとなるものです。

10月までは書店取次ぎ可能ですから、

持ってない人はぜひ!

9月29日をもってフレグランスジャーナル社が

書籍販売を終了します。

amazonは在庫あるのみになりますが、

書店取次ぎに関しては10月まで購入可能だそうです。

ということで、

先日の事典のような本ではなく、

アロマテラピーを勉強するうえで

とても大切な知識となる、化学に特化した書籍の紹介です。

『いまさら聞けないアロマの化学きほんのき』

この書籍もフレグランスジャーナル社です。

アロマトピアに連載されていましたが、

書籍になったときは嬉しかったもんです。

うちのアロマの生徒さんには必ず紹介する書籍です。

精油の機能性や安全性など理解するうえで、

化学の知識は欠かせません。

苦手な人が多いですが、

炭素「C」、水素「H」、酸素「O] のこと

きちんと理解しておかないと、

精油を安全に、そして安心して使うことはできません。

アロマテラピーを学ぶ人の多くは

化学と聞くだけで拒否反応示す人が多いですが、

最低限、このことは理解しておかないといけません。

アロマテラピーだけのことじゃなく、

ハーブや薬、健康のこと、

食品や身の回りのすべてのことも

理解できるきっかけとなるものです。

10月までは書店取次ぎ可能ですから、

持ってない人はぜひ!

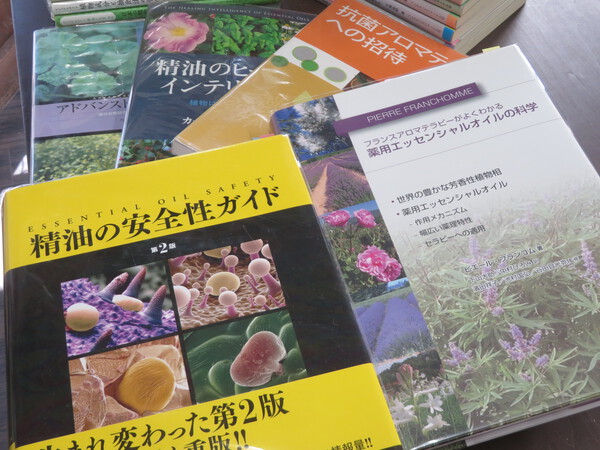

フレグランスジャーナル社の書籍が購入できなくなります!

2023年09月24日

アロマテラピーやハーブに関わるすべての方々へ

伝わってほしいと願いながら書いています。

香りに関する書籍・雑誌の出版されている

フレグランスジャーナル社が

9月29日をもって書籍の販売を終了されます。

香りやハーブに関する本を

出版してるところはいくつかありますが、

学術的にも専門的な書籍となるとやはりフレジャしかないわけで。

高額な書籍多いのですが、定価では今後購入できなくなります。

(価格が高騰する可能性大)

今のうちに欲しい本は購入するべき!

amazonでの販売は29日に取引停止登録されますが、

その後在庫が無くなるまでは購買できるそうです。

また書籍は10月末まで取り次ぎ注文に応じてくださるそうです。

(取り次ぎでの在庫がなくなると購入できなくなります)

精油の安全性ガイド第2版

薬用エッセンシャルオイルの科学

この2冊の翻訳本については、

難しいかもしれませんが、絶対にいつか役に立つ書籍です。

ひよりのオーナーは出版社もやってます。

「断裁は業界では普通のこと。

本が断裁されたらもう終わりやから。

欲しくても持って帰ることもできんからな」

と言ってました。

まだ少し時間あります。

迷ってる人はぜひ!

伝わってほしいと願いながら書いています。

香りに関する書籍・雑誌の出版されている

フレグランスジャーナル社が

9月29日をもって書籍の販売を終了されます。

香りやハーブに関する本を

出版してるところはいくつかありますが、

学術的にも専門的な書籍となるとやはりフレジャしかないわけで。

高額な書籍多いのですが、定価では今後購入できなくなります。

(価格が高騰する可能性大)

今のうちに欲しい本は購入するべき!

amazonでの販売は29日に取引停止登録されますが、

その後在庫が無くなるまでは購買できるそうです。

また書籍は10月末まで取り次ぎ注文に応じてくださるそうです。

(取り次ぎでの在庫がなくなると購入できなくなります)

精油の安全性ガイド第2版

薬用エッセンシャルオイルの科学

この2冊の翻訳本については、

難しいかもしれませんが、絶対にいつか役に立つ書籍です。

ひよりのオーナーは出版社もやってます。

「断裁は業界では普通のこと。

本が断裁されたらもう終わりやから。

欲しくても持って帰ることもできんからな」

と言ってました。

まだ少し時間あります。

迷ってる人はぜひ!

ハーブやアロマ。薬と毒とADME(アドメ)のこと。

2023年09月14日

今回のテーマは、医療従事者はもちろんですが、

アロマテラピーやハーブを学ぶ人だけに限ったものでもなく、

国がセルフメディケーションを推進してる以上、

本当はすべての国民が知っとかないといけないことなんですがね。

セルフメディケーションとは

「自分自身の健康に責任を持ち、

軽度な身体の不調は自分で手当てすること」

ということ。

これはWHO 世界保健機関の定義ですね。

でも、多くの人たちにとっては

「関心ない」 とか

「難しいわ」 とかになるのでしょう。

また、アロマテラピーやハーブごときで

「そんなこと関係ないやろっ!」て思う関係者も多いかもね。

初心者であればそう思っても仕方ないですが、

このことを生業にしてる人たちにっては

無関係ではいられないですよ、今の時代。

「この精油はこんなことにいいです」とか

「これはこんな使い方するといいです」 だけならば、

それはビギナーレベルのお話しです。

現在のアロマテラピーやハーブのアドバンスレベル以上は

ADME(アドメ)もわかっていないと

理解できない内容も多いのです。

そして、精油やハーブに含まれる成分の中には

毒となるものもあるわけです。

そりゃね、そんな知識を日頃から

ぶつぶつ言いながら仕事してるわけじゃないですよ。

これは基本的知識として当たり前のこと。

医療従事者レベルを要求してるわけではありませんが、

ハーブもアロマテラピーの精油も、

天がもたらす不思議な世界の産物ではないということ。

これは「和」とか「海外の」とかは関係ないですよ。

和ハーブ、 和精油だって同じこと。

その中に含まれる様々な機能性成分は

神様が与えし不思議な薬ではないということです。

体内に取り込まれた時、どのように身体をめぐるのか?

今はハーブも精油もいろんな研究されてるわけです。

そしてハーブや精油の成分の中には、

普段使っている様々な医薬品に影響を及ぼすものもあります。

それは食品成分でも同じこと。

身体の中をどうめぐるのか、

どのように影響を及ぼすのか?

ADME(アドメ)とは薬物の体内動態のこと。

吸収 (Absorption)

分布 (Distribution)

代謝 (Metabolism)

排泄 (Excretion)

ハーブやアロマテラピーの精油をきちんと使うにあたって

機能性や安全性、禁忌・注意事項の理解に

繋がっていく知識となるわけです。

アロマテラピーやハーブを学ぶ人だけに限ったものでもなく、

国がセルフメディケーションを推進してる以上、

本当はすべての国民が知っとかないといけないことなんですがね。

セルフメディケーションとは

「自分自身の健康に責任を持ち、

軽度な身体の不調は自分で手当てすること」

ということ。

これはWHO 世界保健機関の定義ですね。

でも、多くの人たちにとっては

「関心ない」 とか

「難しいわ」 とかになるのでしょう。

また、アロマテラピーやハーブごときで

「そんなこと関係ないやろっ!」て思う関係者も多いかもね。

初心者であればそう思っても仕方ないですが、

このことを生業にしてる人たちにっては

無関係ではいられないですよ、今の時代。

「この精油はこんなことにいいです」とか

「これはこんな使い方するといいです」 だけならば、

それはビギナーレベルのお話しです。

現在のアロマテラピーやハーブのアドバンスレベル以上は

ADME(アドメ)もわかっていないと

理解できない内容も多いのです。

そして、精油やハーブに含まれる成分の中には

毒となるものもあるわけです。

そりゃね、そんな知識を日頃から

ぶつぶつ言いながら仕事してるわけじゃないですよ。

これは基本的知識として当たり前のこと。

医療従事者レベルを要求してるわけではありませんが、

ハーブもアロマテラピーの精油も、

天がもたらす不思議な世界の産物ではないということ。

これは「和」とか「海外の」とかは関係ないですよ。

和ハーブ、 和精油だって同じこと。

その中に含まれる様々な機能性成分は

神様が与えし不思議な薬ではないということです。

体内に取り込まれた時、どのように身体をめぐるのか?

今はハーブも精油もいろんな研究されてるわけです。

そしてハーブや精油の成分の中には、

普段使っている様々な医薬品に影響を及ぼすものもあります。

それは食品成分でも同じこと。

身体の中をどうめぐるのか、

どのように影響を及ぼすのか?

ADME(アドメ)とは薬物の体内動態のこと。

吸収 (Absorption)

分布 (Distribution)

代謝 (Metabolism)

排泄 (Excretion)

ハーブやアロマテラピーの精油をきちんと使うにあたって

機能性や安全性、禁忌・注意事項の理解に

繋がっていく知識となるわけです。

Posted by 茶香房ひより at

14:32

│Comments(0)

│ナード・アロマテラピー協会認定校│化学物質過敏症│日本茶インストラクター│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

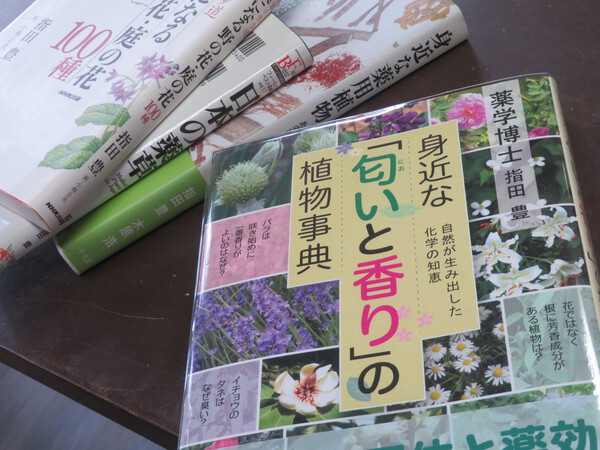

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい方へお勧めの本。

2023年09月12日

アロマテラピーやメディシナルハーブについて

きちんと学びたい人にお勧めする参考図書というと

いろいろ、たくさんあるのですが、

今回ご紹介するのは

東京薬科大学名誉教授、ナード・アロマテラピー協会の前会長で、

現在は協会の顧問をされている、指田豊先生の本。

専門書から一般向けのものまで、何冊も出版されてますが、

今年8月にBABジャパンから

『身近な「匂いと香り」の植物事典』が出版されました。

指田先生とのご縁はアロマテラピー。

2007年、2009年のナード海外研修ご一緒しましたし、

ナード・アロマテラピー協会のさまざまな研修、

ハーバルノート主催の八ヶ岳植物園の観察会や

NRの講座、薫物屋香楽の講座など、

いろんな講座でお世話になりました。

そして岐阜薬科大学の元学長である水野先生との関係で、

指田先生と何かとお話しする機会にも恵まれました。

(水野先生とは高山でお仕事ご一緒させていただいてました)

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい人には

ぜひ読んでいただきたいこの本。

専門的知識をとても分かりやすく解説してくださってます。

「植物を知る面白さ、楽しさ」あふれる本なのです。

先生の書籍のページ開いていたら、

「あれっ 」 という写真が。

」 という写真が。

2007年のナード海外研修はサルデーニャ島。

その前に立ち寄ったマルセイユ。

野生のローズマリーやタイム、ヘリクリサム。

そうそう、先生も私も、参加者み~んな、

地面に這って写真撮ったもんなぁ。

本当に大切な思い出のひとつです。

当時は化学物質過敏症発症したばかりの頃。

ほんとは研修大変だったんですけどね。

いろんな方々に迷惑かけたし…

でも、この研修旅行のおかげで

病気があっても「なんとかなる」と思えたし。

この本を読んでいて、

あたり一面の芳香植物の丘と

その時のことを鮮明にを思い出しました。

きちんと学びたい人にお勧めする参考図書というと

いろいろ、たくさんあるのですが、

今回ご紹介するのは

東京薬科大学名誉教授、ナード・アロマテラピー協会の前会長で、

現在は協会の顧問をされている、指田豊先生の本。

専門書から一般向けのものまで、何冊も出版されてますが、

今年8月にBABジャパンから

『身近な「匂いと香り」の植物事典』が出版されました。

指田先生とのご縁はアロマテラピー。

2007年、2009年のナード海外研修ご一緒しましたし、

ナード・アロマテラピー協会のさまざまな研修、

ハーバルノート主催の八ヶ岳植物園の観察会や

NRの講座、薫物屋香楽の講座など、

いろんな講座でお世話になりました。

そして岐阜薬科大学の元学長である水野先生との関係で、

指田先生と何かとお話しする機会にも恵まれました。

(水野先生とは高山でお仕事ご一緒させていただいてました)

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい人には

ぜひ読んでいただきたいこの本。

専門的知識をとても分かりやすく解説してくださってます。

「植物を知る面白さ、楽しさ」あふれる本なのです。

先生の書籍のページ開いていたら、

「あれっ

」 という写真が。

」 という写真が。2007年のナード海外研修はサルデーニャ島。

その前に立ち寄ったマルセイユ。

野生のローズマリーやタイム、ヘリクリサム。

そうそう、先生も私も、参加者み~んな、

地面に這って写真撮ったもんなぁ。

本当に大切な思い出のひとつです。

当時は化学物質過敏症発症したばかりの頃。

ほんとは研修大変だったんですけどね。

いろんな方々に迷惑かけたし…

でも、この研修旅行のおかげで

病気があっても「なんとかなる」と思えたし。

この本を読んでいて、

あたり一面の芳香植物の丘と

その時のことを鮮明にを思い出しました。

Posted by 茶香房ひより at

17:32

│Comments(0)

│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│化学物質過敏症│日本茶インストラクター│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト