日本茶で雪見を愉しむ。

2024年03月12日

日本茶とともに時を愉しむ。

雪ですねぇ。

あっという間に降り積もりました。

でも、とても綺麗ですもんね。

こんな時は

日本茶で一杯といきましょう。

化学物質過敏症発症以前は

アルコール類、底なしでした。

今はね…飲みません。

アルコール一切受付ない体質になりました。

それに飲みたいとも思わないですしね。

なので、

日本茶で雪見。

粋ですなぁ~(^^♪

外食すると困るんですよね、

嗜好品としての飲み物が選べないから。

日本酒、ワインなどは扱っていても

アルコールダメなものにとっては選びようがない。

「とりあえず烏龍茶で」

それもどうかと思うのですよ。

最近では日本茶と料理のペアリングされてる方もいますけどね。

まだまだ日本茶は廉価品、無料の飲み物扱い。

哀しいですよね~

日本茶loveの私にとっては。

あっ! 話しがそれました(^-^;

今日の急須。

窯変好きだったんですが、

火襷(ひだすき)デビューしました(^.^)

常滑焼の平型急須。

磯部輝之さんの急須です。

雪ですねぇ。

あっという間に降り積もりました。

でも、とても綺麗ですもんね。

こんな時は

日本茶で一杯といきましょう。

化学物質過敏症発症以前は

アルコール類、底なしでした。

今はね…飲みません。

アルコール一切受付ない体質になりました。

それに飲みたいとも思わないですしね。

なので、

日本茶で雪見。

粋ですなぁ~(^^♪

外食すると困るんですよね、

嗜好品としての飲み物が選べないから。

日本酒、ワインなどは扱っていても

アルコールダメなものにとっては選びようがない。

「とりあえず烏龍茶で」

それもどうかと思うのですよ。

最近では日本茶と料理のペアリングされてる方もいますけどね。

まだまだ日本茶は廉価品、無料の飲み物扱い。

哀しいですよね~

日本茶loveの私にとっては。

あっ! 話しがそれました(^-^;

今日の急須。

窯変好きだったんですが、

火襷(ひだすき)デビューしました(^.^)

常滑焼の平型急須。

磯部輝之さんの急須です。

花粉の季節のハーブ&アロマテラピー講座。

2024年03月10日

ここ数日寒い日が続きますが、

これが過ぎれば春、ですよね。

春、暖かくなるといえば、

花粉症の季節です。

だんだん辛くなる花粉の時期。

今回は馴染みの生徒さんからのご希望で、

花粉の季節に役立つ

ハーブとアロマの講座を急遽開催。

まずは花粉症の基本情報と

実際に役立つメディシナルハーブたち、

そして同じく役立つ精油各種の

説明をさせていただきました。

そして実習、お土産は、

自分でブレンドしたハーブティーです。

ぜひ日々の暮らしに役立てて下さいね。

その他のテーマとして

幾つか開催することになってます。

ご希望の方があれば、

どうぞ遠慮なくお問合せ下さいね。

アロマ、ハーブ初心者大丈夫です。

:0577ー34ー7533

:0577ー34ー7533

これが過ぎれば春、ですよね。

春、暖かくなるといえば、

花粉症の季節です。

だんだん辛くなる花粉の時期。

今回は馴染みの生徒さんからのご希望で、

花粉の季節に役立つ

ハーブとアロマの講座を急遽開催。

まずは花粉症の基本情報と

実際に役立つメディシナルハーブたち、

そして同じく役立つ精油各種の

説明をさせていただきました。

そして実習、お土産は、

自分でブレンドしたハーブティーです。

ぜひ日々の暮らしに役立てて下さいね。

その他のテーマとして

幾つか開催することになってます。

ご希望の方があれば、

どうぞ遠慮なくお問合せ下さいね。

アロマ、ハーブ初心者大丈夫です。

:0577ー34ー7533

:0577ー34ー7533 Posted by 茶香房ひより at

16:38

│Comments(0)

│ワークショップ、講座│ナード・アロマテラピー協会認定校│化学物質過敏症│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

ハーブやアロマ。薬と毒とADME(アドメ)のこと。

2023年09月14日

今回のテーマは、医療従事者はもちろんですが、

アロマテラピーやハーブを学ぶ人だけに限ったものでもなく、

国がセルフメディケーションを推進してる以上、

本当はすべての国民が知っとかないといけないことなんですがね。

セルフメディケーションとは

「自分自身の健康に責任を持ち、

軽度な身体の不調は自分で手当てすること」

ということ。

これはWHO 世界保健機関の定義ですね。

でも、多くの人たちにとっては

「関心ない」 とか

「難しいわ」 とかになるのでしょう。

また、アロマテラピーやハーブごときで

「そんなこと関係ないやろっ!」て思う関係者も多いかもね。

初心者であればそう思っても仕方ないですが、

このことを生業にしてる人たちにっては

無関係ではいられないですよ、今の時代。

「この精油はこんなことにいいです」とか

「これはこんな使い方するといいです」 だけならば、

それはビギナーレベルのお話しです。

現在のアロマテラピーやハーブのアドバンスレベル以上は

ADME(アドメ)もわかっていないと

理解できない内容も多いのです。

そして、精油やハーブに含まれる成分の中には

毒となるものもあるわけです。

そりゃね、そんな知識を日頃から

ぶつぶつ言いながら仕事してるわけじゃないですよ。

これは基本的知識として当たり前のこと。

医療従事者レベルを要求してるわけではありませんが、

ハーブもアロマテラピーの精油も、

天がもたらす不思議な世界の産物ではないということ。

これは「和」とか「海外の」とかは関係ないですよ。

和ハーブ、 和精油だって同じこと。

その中に含まれる様々な機能性成分は

神様が与えし不思議な薬ではないということです。

体内に取り込まれた時、どのように身体をめぐるのか?

今はハーブも精油もいろんな研究されてるわけです。

そしてハーブや精油の成分の中には、

普段使っている様々な医薬品に影響を及ぼすものもあります。

それは食品成分でも同じこと。

身体の中をどうめぐるのか、

どのように影響を及ぼすのか?

ADME(アドメ)とは薬物の体内動態のこと。

吸収 (Absorption)

分布 (Distribution)

代謝 (Metabolism)

排泄 (Excretion)

ハーブやアロマテラピーの精油をきちんと使うにあたって

機能性や安全性、禁忌・注意事項の理解に

繋がっていく知識となるわけです。

アロマテラピーやハーブを学ぶ人だけに限ったものでもなく、

国がセルフメディケーションを推進してる以上、

本当はすべての国民が知っとかないといけないことなんですがね。

セルフメディケーションとは

「自分自身の健康に責任を持ち、

軽度な身体の不調は自分で手当てすること」

ということ。

これはWHO 世界保健機関の定義ですね。

でも、多くの人たちにとっては

「関心ない」 とか

「難しいわ」 とかになるのでしょう。

また、アロマテラピーやハーブごときで

「そんなこと関係ないやろっ!」て思う関係者も多いかもね。

初心者であればそう思っても仕方ないですが、

このことを生業にしてる人たちにっては

無関係ではいられないですよ、今の時代。

「この精油はこんなことにいいです」とか

「これはこんな使い方するといいです」 だけならば、

それはビギナーレベルのお話しです。

現在のアロマテラピーやハーブのアドバンスレベル以上は

ADME(アドメ)もわかっていないと

理解できない内容も多いのです。

そして、精油やハーブに含まれる成分の中には

毒となるものもあるわけです。

そりゃね、そんな知識を日頃から

ぶつぶつ言いながら仕事してるわけじゃないですよ。

これは基本的知識として当たり前のこと。

医療従事者レベルを要求してるわけではありませんが、

ハーブもアロマテラピーの精油も、

天がもたらす不思議な世界の産物ではないということ。

これは「和」とか「海外の」とかは関係ないですよ。

和ハーブ、 和精油だって同じこと。

その中に含まれる様々な機能性成分は

神様が与えし不思議な薬ではないということです。

体内に取り込まれた時、どのように身体をめぐるのか?

今はハーブも精油もいろんな研究されてるわけです。

そしてハーブや精油の成分の中には、

普段使っている様々な医薬品に影響を及ぼすものもあります。

それは食品成分でも同じこと。

身体の中をどうめぐるのか、

どのように影響を及ぼすのか?

ADME(アドメ)とは薬物の体内動態のこと。

吸収 (Absorption)

分布 (Distribution)

代謝 (Metabolism)

排泄 (Excretion)

ハーブやアロマテラピーの精油をきちんと使うにあたって

機能性や安全性、禁忌・注意事項の理解に

繋がっていく知識となるわけです。

Posted by 茶香房ひより at

14:32

│Comments(0)

│ナード・アロマテラピー協会認定校│化学物質過敏症│日本茶インストラクター│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい方へお勧めの本。

2023年09月12日

アロマテラピーやメディシナルハーブについて

きちんと学びたい人にお勧めする参考図書というと

いろいろ、たくさんあるのですが、

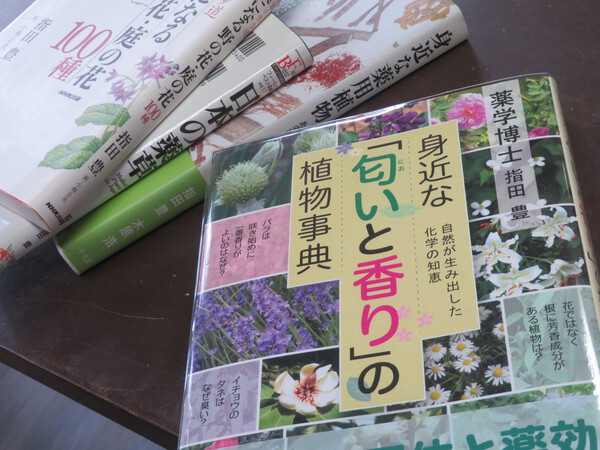

今回ご紹介するのは

東京薬科大学名誉教授、ナード・アロマテラピー協会の前会長で、

現在は協会の顧問をされている、指田豊先生の本。

専門書から一般向けのものまで、何冊も出版されてますが、

今年8月にBABジャパンから

『身近な「匂いと香り」の植物事典』が出版されました。

指田先生とのご縁はアロマテラピー。

2007年、2009年のナード海外研修ご一緒しましたし、

ナード・アロマテラピー協会のさまざまな研修、

ハーバルノート主催の八ヶ岳植物園の観察会や

NRの講座、薫物屋香楽の講座など、

いろんな講座でお世話になりました。

そして岐阜薬科大学の元学長である水野先生との関係で、

指田先生と何かとお話しする機会にも恵まれました。

(水野先生とは高山でお仕事ご一緒させていただいてました)

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい人には

ぜひ読んでいただきたいこの本。

専門的知識をとても分かりやすく解説してくださってます。

「植物を知る面白さ、楽しさ」あふれる本なのです。

先生の書籍のページ開いていたら、

「あれっ 」 という写真が。

」 という写真が。

2007年のナード海外研修はサルデーニャ島。

その前に立ち寄ったマルセイユ。

野生のローズマリーやタイム、ヘリクリサム。

そうそう、先生も私も、参加者み~んな、

地面に這って写真撮ったもんなぁ。

本当に大切な思い出のひとつです。

当時は化学物質過敏症発症したばかりの頃。

ほんとは研修大変だったんですけどね。

いろんな方々に迷惑かけたし…

でも、この研修旅行のおかげで

病気があっても「なんとかなる」と思えたし。

この本を読んでいて、

あたり一面の芳香植物の丘と

その時のことを鮮明にを思い出しました。

きちんと学びたい人にお勧めする参考図書というと

いろいろ、たくさんあるのですが、

今回ご紹介するのは

東京薬科大学名誉教授、ナード・アロマテラピー協会の前会長で、

現在は協会の顧問をされている、指田豊先生の本。

専門書から一般向けのものまで、何冊も出版されてますが、

今年8月にBABジャパンから

『身近な「匂いと香り」の植物事典』が出版されました。

指田先生とのご縁はアロマテラピー。

2007年、2009年のナード海外研修ご一緒しましたし、

ナード・アロマテラピー協会のさまざまな研修、

ハーバルノート主催の八ヶ岳植物園の観察会や

NRの講座、薫物屋香楽の講座など、

いろんな講座でお世話になりました。

そして岐阜薬科大学の元学長である水野先生との関係で、

指田先生と何かとお話しする機会にも恵まれました。

(水野先生とは高山でお仕事ご一緒させていただいてました)

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい人には

ぜひ読んでいただきたいこの本。

専門的知識をとても分かりやすく解説してくださってます。

「植物を知る面白さ、楽しさ」あふれる本なのです。

先生の書籍のページ開いていたら、

「あれっ

」 という写真が。

」 という写真が。2007年のナード海外研修はサルデーニャ島。

その前に立ち寄ったマルセイユ。

野生のローズマリーやタイム、ヘリクリサム。

そうそう、先生も私も、参加者み~んな、

地面に這って写真撮ったもんなぁ。

本当に大切な思い出のひとつです。

当時は化学物質過敏症発症したばかりの頃。

ほんとは研修大変だったんですけどね。

いろんな方々に迷惑かけたし…

でも、この研修旅行のおかげで

病気があっても「なんとかなる」と思えたし。

この本を読んでいて、

あたり一面の芳香植物の丘と

その時のことを鮮明にを思い出しました。

Posted by 茶香房ひより at

17:32

│Comments(0)

│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│化学物質過敏症│日本茶インストラクター│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

循環器のトラブルとレスキューアロマテラピー

2023年08月08日

歳のせいもありますが、

だんだん血圧とか心臓の調子が今一つ。

元々父の家系は心臓トラブル持ちが多くって、

たぶんそのせいもあると受け入れています。

でも徐々に血圧は高くなりまして、

ここ数年、薬でコントロールしています。

「えっ? アロマテラピーで何とかするんじゃないの?」

と、思いました?

ハーブや精油でできることは限られてますからね。

薬には薬の利点があるわけで、

上手に利用することが大切なわけです。

最近はニトロ舌下錠も使ってます。

でも使用回数とか制限ありますから、

いつも、いつも使うわけにはいかない。

なるべく使わずに、

でも、使わなければいけない時は使う。

何事もメリハリ、使い分けできればいいわけです。

ということで、

とっさの時のレスキューアロマテラピーです。

どんな精油を選択するのか?

芳香成分類や芳香分子から考えます。

最近の研究から

これ!っていう精油もありますから、

それを取り入れてブレンドします。

今回はイランイラン、

そして今注目のコパイバを使います。

最近の精油の研究では

精油成分の薬理学的研究がとても進んでいるのです。

そしてその他の精油、もろもろ。

使い方は塗布でもいいけど、

レスキューですから「嗅覚療法」で。

良い香りになったじゃないですか。

思わず深く深呼吸。

呼吸が整うだけでも落ち着くものです。

そこに心臓に対する機能性がある精油の香り。

頓服使うほどではないけれど

なにか手当ができれば。

そんな時にハーブやアロマテラピーって

有効なんだと思うわけです。

ふ~っ。

だんだん血圧とか心臓の調子が今一つ。

元々父の家系は心臓トラブル持ちが多くって、

たぶんそのせいもあると受け入れています。

でも徐々に血圧は高くなりまして、

ここ数年、薬でコントロールしています。

「えっ? アロマテラピーで何とかするんじゃないの?」

と、思いました?

ハーブや精油でできることは限られてますからね。

薬には薬の利点があるわけで、

上手に利用することが大切なわけです。

最近はニトロ舌下錠も使ってます。

でも使用回数とか制限ありますから、

いつも、いつも使うわけにはいかない。

なるべく使わずに、

でも、使わなければいけない時は使う。

何事もメリハリ、使い分けできればいいわけです。

ということで、

とっさの時のレスキューアロマテラピーです。

どんな精油を選択するのか?

芳香成分類や芳香分子から考えます。

最近の研究から

これ!っていう精油もありますから、

それを取り入れてブレンドします。

今回はイランイラン、

そして今注目のコパイバを使います。

最近の精油の研究では

精油成分の薬理学的研究がとても進んでいるのです。

そしてその他の精油、もろもろ。

使い方は塗布でもいいけど、

レスキューですから「嗅覚療法」で。

良い香りになったじゃないですか。

思わず深く深呼吸。

呼吸が整うだけでも落ち着くものです。

そこに心臓に対する機能性がある精油の香り。

頓服使うほどではないけれど

なにか手当ができれば。

そんな時にハーブやアロマテラピーって

有効なんだと思うわけです。

ふ~っ。

夏の暑さに贅沢に、白檀の香りを身にまとう。

2023年07月04日

ここ最近、一気に気温が上昇し、

かおり、というか、ニオイが原因で、最近体調も今一つ。

私が避けるしかないわけで。

何故かというと、インバウンドの方々のフレグランスですね。

とても強烈です。耐えられない時もあるくらい。

ただ、お国柄とかいろんな要因もあるようで、

さりげなく素敵な香りを「纏っている」フランスのご婦人は

本当に素敵な方でした。

「Bonjour!」のその声のトーンも軽やかで、

そういうお暮しの方なのね~って、

香りは見えないから、そこまで見えてしまうわけです。

香りって本当はとても怖いんですよ、じつは。

そういう話しじゃなくて…

弊店のお香調合体験のメニューのなかで、

なぜか人気の塗香調合。

白檀に龍脳、など、天然のお香原料だけで作る塗香は

自分の好みの香りに作りますから

市販品に戻れない方も多いようです。

リピーターの方も多く、ありがたい限りです。

(ほとんど県外の方ですがね)

調合する塗香もとてもいい香りなのですが、

私は白檀オンリーの塗香がとても好きなのです。

白檀は木。サンダルウッドのことです。

もちろんわが国では育ちません。

植生がとても特殊な植物なため、

ワシントン条約の対象植物ではありませんが、

良質なインドの白檀は、

インド政府によって伐採制限・輸出規制が掛けられています。

とても貴重な香木、香原料なのです。

アロマテラピーの世界でも、

15年ほど前は学名:Santalum albumの精油でしたが、

現在はSantalum austrocaledonicumなど、

他の品種のものを代用として使っています。

これは白檀扇子。

お持ちの方は貴重ですから、どうぞ大事になさってください。

本物の扇子は、10万を切ることはありません。

(今はもっとするかも…)

とても高騰してますから、偽物にはくれぐれもご注意を!

これ、老山白檀の輪切り。

こういうものも入手するのが難しいのが現状。

塗香用の白檀はとても細かい微粉末。

これを掌に乗せて、すりすり。

白檀の甘くて涼しげな香りがほんのりと立ち上がります。

(写真左側にあるのは白檀製の塗香入れです)

白檀の性は、冷。

木も触るととてもひんやりしてます。

(講座では触っていただくこともあります)

アロマテラピーではもともと経験則として

白檀の香りが精神神経系に働きかけることは知られていますが、

最近の研究では、白檀の機能性(抗不安、認知機能に対し)が

科学的に明らかになりつつあります。

お香のかおりは高温多湿のわが国の風土に

とても適した香りでもあるわけですし。

お着物のお召しの時の香りとしても最高ですね。

白檀の塗香、もちろん販売しております。

(1gから。簡易容器も販売しています)

ご入用の方はどうぞお問い合わせ下さいませ。

(価格書かなくてすみません)

かおり、というか、ニオイが原因で、最近体調も今一つ。

私が避けるしかないわけで。

何故かというと、インバウンドの方々のフレグランスですね。

とても強烈です。耐えられない時もあるくらい。

ただ、お国柄とかいろんな要因もあるようで、

さりげなく素敵な香りを「纏っている」フランスのご婦人は

本当に素敵な方でした。

「Bonjour!」のその声のトーンも軽やかで、

そういうお暮しの方なのね~って、

香りは見えないから、そこまで見えてしまうわけです。

香りって本当はとても怖いんですよ、じつは。

そういう話しじゃなくて…

弊店のお香調合体験のメニューのなかで、

なぜか人気の塗香調合。

白檀に龍脳、など、天然のお香原料だけで作る塗香は

自分の好みの香りに作りますから

市販品に戻れない方も多いようです。

リピーターの方も多く、ありがたい限りです。

(ほとんど県外の方ですがね)

調合する塗香もとてもいい香りなのですが、

私は白檀オンリーの塗香がとても好きなのです。

白檀は木。サンダルウッドのことです。

もちろんわが国では育ちません。

植生がとても特殊な植物なため、

ワシントン条約の対象植物ではありませんが、

良質なインドの白檀は、

インド政府によって伐採制限・輸出規制が掛けられています。

とても貴重な香木、香原料なのです。

アロマテラピーの世界でも、

15年ほど前は学名:Santalum albumの精油でしたが、

現在はSantalum austrocaledonicumなど、

他の品種のものを代用として使っています。

これは白檀扇子。

お持ちの方は貴重ですから、どうぞ大事になさってください。

本物の扇子は、10万を切ることはありません。

(今はもっとするかも…)

とても高騰してますから、偽物にはくれぐれもご注意を!

これ、老山白檀の輪切り。

こういうものも入手するのが難しいのが現状。

塗香用の白檀はとても細かい微粉末。

これを掌に乗せて、すりすり。

白檀の甘くて涼しげな香りがほんのりと立ち上がります。

(写真左側にあるのは白檀製の塗香入れです)

白檀の性は、冷。

木も触るととてもひんやりしてます。

(講座では触っていただくこともあります)

アロマテラピーではもともと経験則として

白檀の香りが精神神経系に働きかけることは知られていますが、

最近の研究では、白檀の機能性(抗不安、認知機能に対し)が

科学的に明らかになりつつあります。

お香のかおりは高温多湿のわが国の風土に

とても適した香りでもあるわけですし。

お着物のお召しの時の香りとしても最高ですね。

白檀の塗香、もちろん販売しております。

(1gから。簡易容器も販売しています)

ご入用の方はどうぞお問い合わせ下さいませ。

(価格書かなくてすみません)

Posted by 茶香房ひより at

16:15

│Comments(0)

│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│化学物質過敏症│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

着物とかおり。何をお使いですか?

2022年09月05日

気がつけば9月ってことで…

ぜんぜん更新してませんでした(^-^;

ここ連日暑い日が続きますが、

吹く風は確実に秋の気配。

お香のかおりを愉しむのに

とても良い季節となりました。

ということで、

着物とかおりです。

お着物をお召しになる際、

「かおり」はどうされてます?

普通の香水、オーデコロンですか?

それとも柔軟剤のにおいだったりして。

私にとって「着物に合う香り」といったら、

お香のかおり、一択です。

着物には必須だと思ってる。

もちろん白檀、沈香など、

昔ながらの品のある香のかおり。

防虫香も天然の香原料のものがいいよね。

あっ、匂い袋と防虫香。

似てるようで調合はかなり違うんです。

それにはちゃんと理由があって。

着物や帯の金糸や銀糸、生地そのものに

影響を与えないもの使う必要があるわけで。

そして身に着けてもいい香りであること。

これが天然香原料で作る「防虫香」の調合の基本なわけで。

数年前テレビの番組で

石川さゆりさんが「塗香」を紹介したことで、

お着物の香りとしてお使いの方が増え、

弊店でも塗香を買い求めたり、

塗香調合体験される方も多くなりました。

まぁ~塗香は「魔除け、清めの香り」なので、

舞台に上がられる方がお使いなのも

なんとなく納得ですけどね。

「かおり」って見えないものだから、

どうしても「見えるもの」に目がいきがち。

そうはいってもね…

着物(浴衣)着た人にはからっきし人気のない、

弊店の匂い袋作り体験。

そんなもんよ、和の文化の認識なんてね。

香りって見ることのできない主観的感覚の世界だからこそ、

人となりが見え隠れしちゃうんだけどね。

と、久しぶりの投稿は

少々愚痴っぽくなりました(^-^;

ぜんぜん更新してませんでした(^-^;

ここ連日暑い日が続きますが、

吹く風は確実に秋の気配。

お香のかおりを愉しむのに

とても良い季節となりました。

ということで、

着物とかおりです。

お着物をお召しになる際、

「かおり」はどうされてます?

普通の香水、オーデコロンですか?

それとも柔軟剤のにおいだったりして。

私にとって「着物に合う香り」といったら、

お香のかおり、一択です。

着物には必須だと思ってる。

もちろん白檀、沈香など、

昔ながらの品のある香のかおり。

防虫香も天然の香原料のものがいいよね。

あっ、匂い袋と防虫香。

似てるようで調合はかなり違うんです。

それにはちゃんと理由があって。

着物や帯の金糸や銀糸、生地そのものに

影響を与えないもの使う必要があるわけで。

そして身に着けてもいい香りであること。

これが天然香原料で作る「防虫香」の調合の基本なわけで。

数年前テレビの番組で

石川さゆりさんが「塗香」を紹介したことで、

お着物の香りとしてお使いの方が増え、

弊店でも塗香を買い求めたり、

塗香調合体験される方も多くなりました。

まぁ~塗香は「魔除け、清めの香り」なので、

舞台に上がられる方がお使いなのも

なんとなく納得ですけどね。

「かおり」って見えないものだから、

どうしても「見えるもの」に目がいきがち。

そうはいってもね…

着物(浴衣)着た人にはからっきし人気のない、

弊店の匂い袋作り体験。

そんなもんよ、和の文化の認識なんてね。

香りって見ることのできない主観的感覚の世界だからこそ、

人となりが見え隠れしちゃうんだけどね。

と、久しぶりの投稿は

少々愚痴っぽくなりました(^-^;

除虫菊と白檀で作る、贅沢な蚊遣香作り。

2022年06月19日

「蚊遣香」って?

ようするに手作りの蚊取り線香のことです。

前回の精油で作る虫よけスプレーは

蚊を「よけるもの」。

精油には蚊をやっつける成分はありませんが、

ハーブの中で虫をやっつけるものはあるわけで。

シロバナムシヨケギクです。

除虫菊とも呼ばれます。

有効成分ピレトリンは殺虫成分。

昔から蚊取り線香に利用されています。

これがシロバナムシヨケギク。

葉ではなく

花にピレトリンを含んでます。

手づくりの蚊遣香ですから

シロバナムシヨケギクだけでの作れますが、

なにせとても煙たいですから。

化学物質過敏症や喘息などあると

いくら天然とはいえ使いづらいもの。

どうせ使うなら使いやすい香りのほうがいいわけで、

天然の香原料である、白檀や龍脳、丁子なども使います。

とても贅沢な「蚊遣香」。

くるくるっと、この形にするのも

慣れてくると楽しいもの。

お香原料も使っちゃうのは

手づくりならではの贅沢ですよね。

※市販の香取線香は薬機法で防除用医薬部外品となります。

手づくりであるため名称も「蚊遣香」とし、

その使用は自己責任となることをご了承ください。

ようするに手作りの蚊取り線香のことです。

前回の精油で作る虫よけスプレーは

蚊を「よけるもの」。

精油には蚊をやっつける成分はありませんが、

ハーブの中で虫をやっつけるものはあるわけで。

シロバナムシヨケギクです。

除虫菊とも呼ばれます。

有効成分ピレトリンは殺虫成分。

昔から蚊取り線香に利用されています。

これがシロバナムシヨケギク。

葉ではなく

花にピレトリンを含んでます。

手づくりの蚊遣香ですから

シロバナムシヨケギクだけでの作れますが、

なにせとても煙たいですから。

化学物質過敏症や喘息などあると

いくら天然とはいえ使いづらいもの。

どうせ使うなら使いやすい香りのほうがいいわけで、

天然の香原料である、白檀や龍脳、丁子なども使います。

とても贅沢な「蚊遣香」。

くるくるっと、この形にするのも

慣れてくると楽しいもの。

お香原料も使っちゃうのは

手づくりならではの贅沢ですよね。

※市販の香取線香は薬機法で防除用医薬部外品となります。

手づくりであるため名称も「蚊遣香」とし、

その使用は自己責任となることをご了承ください。

Posted by 茶香房ひより at

17:59

│Comments(0)

│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│化学物質過敏症│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

精油で作る虫よけスプレー。その選択大丈夫ですか?

2022年06月17日

ナードアロマテラピー協会

アドバイザー資格認定校 a piacere (ア・ピアチェーレ)

茶香房ひよりに併設し、静かに活動してますよ。

(NARD会報誌、HPに掲載してません)

先日梅雨入りした東海地方。

だんだん気温が上昇。

それとともに虫たちも活動開始です。

とくに蚊には苦労する季節になりました。

ということで、

お香原料で蚊遣香も作りますが、

もちろん精油で虫よけスプレーもちゃんと作ります。

アロマテラピーというと「香り」。

いい香りになるように、

使いやすい香りになるようにと、

どうしてもその視点で精油選ぶ人が多いのですが、

なんせ虫よけですから、目的は。

虫、特に「蚊」を寄せ付けない精油を

選ばないといけないわけでして。

どんな視点で選ぶのか?

ちゃんと学んだならば、

「あ~あれですよね!」となるはずで。

(ん 何のことって思ってます?)

何のことって思ってます?)

蚊が嫌う芳香成分類、芳香分子を選ばないといけないわけですよ。

いくつかありましたよね。

お経や呪文のように覚えた知識

ちゃんと活用しないとね。

といっても精油の選び方間違うと、

違う虫を寄せ付けちゃいますよ。

大変な事故に繋がりますから。

いろんな精油がありますが、

何のため?

どこで使うのか?

どのように使うのか?

誰がどのように使う?のかなど、

きちんとアセスメントしないといけないわけです。

そして蚊を増やさない環境作りや

虫が好む色を避けることを考えたり、

汗や体臭の対策など

アロマテラピー以外の対策を十分にすることも大切なわけです。

そうそう。

最近の洗剤や芳香性柔軟剤、

シャンプーやコンデショナーなど

ニオイのキツイ生活雑貨でも

蚊や蜂やアブなど虫寄せ付けちゃいますから、

野外活動するときはまず、

芳香剤やフレグランス類は厳禁です。

そこちゃんとしてから、

虫よけアロマスプレーを有効に活用してくださいね。

アドバイザー資格認定校 a piacere (ア・ピアチェーレ)

茶香房ひよりに併設し、静かに活動してますよ。

(NARD会報誌、HPに掲載してません)

先日梅雨入りした東海地方。

だんだん気温が上昇。

それとともに虫たちも活動開始です。

とくに蚊には苦労する季節になりました。

ということで、

お香原料で蚊遣香も作りますが、

もちろん精油で虫よけスプレーもちゃんと作ります。

アロマテラピーというと「香り」。

いい香りになるように、

使いやすい香りになるようにと、

どうしてもその視点で精油選ぶ人が多いのですが、

なんせ虫よけですから、目的は。

虫、特に「蚊」を寄せ付けない精油を

選ばないといけないわけでして。

どんな視点で選ぶのか?

ちゃんと学んだならば、

「あ~あれですよね!」となるはずで。

(ん

何のことって思ってます?)

何のことって思ってます?)蚊が嫌う芳香成分類、芳香分子を選ばないといけないわけですよ。

いくつかありましたよね。

お経や呪文のように覚えた知識

ちゃんと活用しないとね。

といっても精油の選び方間違うと、

違う虫を寄せ付けちゃいますよ。

大変な事故に繋がりますから。

いろんな精油がありますが、

何のため?

どこで使うのか?

どのように使うのか?

誰がどのように使う?のかなど、

きちんとアセスメントしないといけないわけです。

そして蚊を増やさない環境作りや

虫が好む色を避けることを考えたり、

汗や体臭の対策など

アロマテラピー以外の対策を十分にすることも大切なわけです。

そうそう。

最近の洗剤や芳香性柔軟剤、

シャンプーやコンデショナーなど

ニオイのキツイ生活雑貨でも

蚊や蜂やアブなど虫寄せ付けちゃいますから、

野外活動するときはまず、

芳香剤やフレグランス類は厳禁です。

そこちゃんとしてから、

虫よけアロマスプレーを有効に活用してくださいね。