常滑焼 磯部さんの平型急須、入荷しました。

2023年09月15日

茶香房ひより、

常滑焼の平型急須を専門に扱ってます。

すべて手作り。一点ものです。

磯部輝之さんの平型急須。

印花の新色4点ですが、本日入荷しました。

どれも素敵な色合いです。

私も欲しい(^-^;

オーナー「だめ~っ!」

はい、諦めます。

お茶の時間を愉しむための道具。

ぜひ手に取ってお確かめくださいね。

ハーブやアロマ。薬と毒とADME(アドメ)のこと。

2023年09月14日

今回のテーマは、医療従事者はもちろんですが、

アロマテラピーやハーブを学ぶ人だけに限ったものでもなく、

国がセルフメディケーションを推進してる以上、

本当はすべての国民が知っとかないといけないことなんですがね。

セルフメディケーションとは

「自分自身の健康に責任を持ち、

軽度な身体の不調は自分で手当てすること」

ということ。

これはWHO 世界保健機関の定義ですね。

でも、多くの人たちにとっては

「関心ない」 とか

「難しいわ」 とかになるのでしょう。

また、アロマテラピーやハーブごときで

「そんなこと関係ないやろっ!」て思う関係者も多いかもね。

初心者であればそう思っても仕方ないですが、

このことを生業にしてる人たちにっては

無関係ではいられないですよ、今の時代。

「この精油はこんなことにいいです」とか

「これはこんな使い方するといいです」 だけならば、

それはビギナーレベルのお話しです。

現在のアロマテラピーやハーブのアドバンスレベル以上は

ADME(アドメ)もわかっていないと

理解できない内容も多いのです。

そして、精油やハーブに含まれる成分の中には

毒となるものもあるわけです。

そりゃね、そんな知識を日頃から

ぶつぶつ言いながら仕事してるわけじゃないですよ。

これは基本的知識として当たり前のこと。

医療従事者レベルを要求してるわけではありませんが、

ハーブもアロマテラピーの精油も、

天がもたらす不思議な世界の産物ではないということ。

これは「和」とか「海外の」とかは関係ないですよ。

和ハーブ、 和精油だって同じこと。

その中に含まれる様々な機能性成分は

神様が与えし不思議な薬ではないということです。

体内に取り込まれた時、どのように身体をめぐるのか?

今はハーブも精油もいろんな研究されてるわけです。

そしてハーブや精油の成分の中には、

普段使っている様々な医薬品に影響を及ぼすものもあります。

それは食品成分でも同じこと。

身体の中をどうめぐるのか、

どのように影響を及ぼすのか?

ADME(アドメ)とは薬物の体内動態のこと。

吸収 (Absorption)

分布 (Distribution)

代謝 (Metabolism)

排泄 (Excretion)

ハーブやアロマテラピーの精油をきちんと使うにあたって

機能性や安全性、禁忌・注意事項の理解に

繋がっていく知識となるわけです。

アロマテラピーやハーブを学ぶ人だけに限ったものでもなく、

国がセルフメディケーションを推進してる以上、

本当はすべての国民が知っとかないといけないことなんですがね。

セルフメディケーションとは

「自分自身の健康に責任を持ち、

軽度な身体の不調は自分で手当てすること」

ということ。

これはWHO 世界保健機関の定義ですね。

でも、多くの人たちにとっては

「関心ない」 とか

「難しいわ」 とかになるのでしょう。

また、アロマテラピーやハーブごときで

「そんなこと関係ないやろっ!」て思う関係者も多いかもね。

初心者であればそう思っても仕方ないですが、

このことを生業にしてる人たちにっては

無関係ではいられないですよ、今の時代。

「この精油はこんなことにいいです」とか

「これはこんな使い方するといいです」 だけならば、

それはビギナーレベルのお話しです。

現在のアロマテラピーやハーブのアドバンスレベル以上は

ADME(アドメ)もわかっていないと

理解できない内容も多いのです。

そして、精油やハーブに含まれる成分の中には

毒となるものもあるわけです。

そりゃね、そんな知識を日頃から

ぶつぶつ言いながら仕事してるわけじゃないですよ。

これは基本的知識として当たり前のこと。

医療従事者レベルを要求してるわけではありませんが、

ハーブもアロマテラピーの精油も、

天がもたらす不思議な世界の産物ではないということ。

これは「和」とか「海外の」とかは関係ないですよ。

和ハーブ、 和精油だって同じこと。

その中に含まれる様々な機能性成分は

神様が与えし不思議な薬ではないということです。

体内に取り込まれた時、どのように身体をめぐるのか?

今はハーブも精油もいろんな研究されてるわけです。

そしてハーブや精油の成分の中には、

普段使っている様々な医薬品に影響を及ぼすものもあります。

それは食品成分でも同じこと。

身体の中をどうめぐるのか、

どのように影響を及ぼすのか?

ADME(アドメ)とは薬物の体内動態のこと。

吸収 (Absorption)

分布 (Distribution)

代謝 (Metabolism)

排泄 (Excretion)

ハーブやアロマテラピーの精油をきちんと使うにあたって

機能性や安全性、禁忌・注意事項の理解に

繋がっていく知識となるわけです。

Posted by 茶香房ひより at

14:32

│Comments(0)

│ナード・アロマテラピー協会認定校│化学物質過敏症│日本茶インストラクター│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

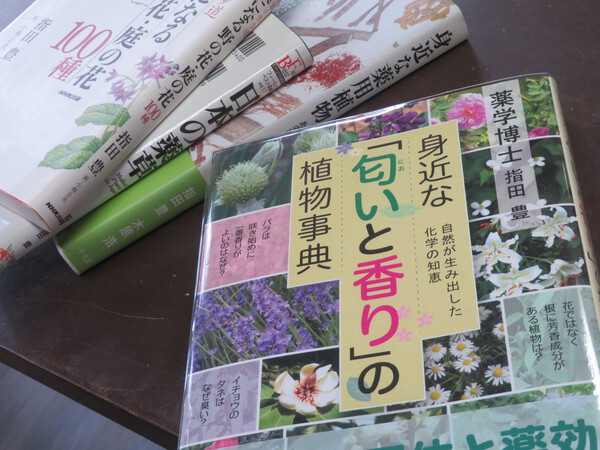

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい方へお勧めの本。

2023年09月12日

アロマテラピーやメディシナルハーブについて

きちんと学びたい人にお勧めする参考図書というと

いろいろ、たくさんあるのですが、

今回ご紹介するのは

東京薬科大学名誉教授、ナード・アロマテラピー協会の前会長で、

現在は協会の顧問をされている、指田豊先生の本。

専門書から一般向けのものまで、何冊も出版されてますが、

今年8月にBABジャパンから

『身近な「匂いと香り」の植物事典』が出版されました。

指田先生とのご縁はアロマテラピー。

2007年、2009年のナード海外研修ご一緒しましたし、

ナード・アロマテラピー協会のさまざまな研修、

ハーバルノート主催の八ヶ岳植物園の観察会や

NRの講座、薫物屋香楽の講座など、

いろんな講座でお世話になりました。

そして岐阜薬科大学の元学長である水野先生との関係で、

指田先生と何かとお話しする機会にも恵まれました。

(水野先生とは高山でお仕事ご一緒させていただいてました)

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい人には

ぜひ読んでいただきたいこの本。

専門的知識をとても分かりやすく解説してくださってます。

「植物を知る面白さ、楽しさ」あふれる本なのです。

先生の書籍のページ開いていたら、

「あれっ 」 という写真が。

」 という写真が。

2007年のナード海外研修はサルデーニャ島。

その前に立ち寄ったマルセイユ。

野生のローズマリーやタイム、ヘリクリサム。

そうそう、先生も私も、参加者み~んな、

地面に這って写真撮ったもんなぁ。

本当に大切な思い出のひとつです。

当時は化学物質過敏症発症したばかりの頃。

ほんとは研修大変だったんですけどね。

いろんな方々に迷惑かけたし…

でも、この研修旅行のおかげで

病気があっても「なんとかなる」と思えたし。

この本を読んでいて、

あたり一面の芳香植物の丘と

その時のことを鮮明にを思い出しました。

きちんと学びたい人にお勧めする参考図書というと

いろいろ、たくさんあるのですが、

今回ご紹介するのは

東京薬科大学名誉教授、ナード・アロマテラピー協会の前会長で、

現在は協会の顧問をされている、指田豊先生の本。

専門書から一般向けのものまで、何冊も出版されてますが、

今年8月にBABジャパンから

『身近な「匂いと香り」の植物事典』が出版されました。

指田先生とのご縁はアロマテラピー。

2007年、2009年のナード海外研修ご一緒しましたし、

ナード・アロマテラピー協会のさまざまな研修、

ハーバルノート主催の八ヶ岳植物園の観察会や

NRの講座、薫物屋香楽の講座など、

いろんな講座でお世話になりました。

そして岐阜薬科大学の元学長である水野先生との関係で、

指田先生と何かとお話しする機会にも恵まれました。

(水野先生とは高山でお仕事ご一緒させていただいてました)

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい人には

ぜひ読んでいただきたいこの本。

専門的知識をとても分かりやすく解説してくださってます。

「植物を知る面白さ、楽しさ」あふれる本なのです。

先生の書籍のページ開いていたら、

「あれっ

」 という写真が。

」 という写真が。2007年のナード海外研修はサルデーニャ島。

その前に立ち寄ったマルセイユ。

野生のローズマリーやタイム、ヘリクリサム。

そうそう、先生も私も、参加者み~んな、

地面に這って写真撮ったもんなぁ。

本当に大切な思い出のひとつです。

当時は化学物質過敏症発症したばかりの頃。

ほんとは研修大変だったんですけどね。

いろんな方々に迷惑かけたし…

でも、この研修旅行のおかげで

病気があっても「なんとかなる」と思えたし。

この本を読んでいて、

あたり一面の芳香植物の丘と

その時のことを鮮明にを思い出しました。

Posted by 茶香房ひより at

17:32

│Comments(0)

│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│化学物質過敏症│日本茶インストラクター│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

水出し茶を愉しむためのおしゃれな道具。

2023年09月09日

水出し茶を愉しむためのおしゃれな道具。

HARIOのフィルターインボトル。

750ml、300mlともに入荷しています。

750mlはチャコールブラウン、ライトグリーン、グリーンの3色。

300mlはチャコールブラウン、ライトグリーンの2色です。

まだまだ暑い日が続きます。

水分補給はとても大事。

「え~っ、日本茶でしょ! カフェイン入ってるじゃん!」

そう思われてる方多いと思います。

抽出する水の温度により、

茶から出てくる成分は異なるのです。

水出しは、カフェインの抽出が抑えられて、

とても飲みやすいお茶になります。

もちろん、水出しできる茶葉じゃないとダメですけどね。

弊店の本山一番茶(煎茶)や月の桂(ほうじ茶)とともに

水出し茶を愉しんでくださる方が増えました。

贈り物にしてくださる方もあり、大変好評なのです。

750mlは2,200円(税込)

300mlは1,980円(税込) です。

お待ちのお客さまへ、ご連絡でした。

HARIOのフィルターインボトル。

750ml、300mlともに入荷しています。

750mlはチャコールブラウン、ライトグリーン、グリーンの3色。

300mlはチャコールブラウン、ライトグリーンの2色です。

まだまだ暑い日が続きます。

水分補給はとても大事。

「え~っ、日本茶でしょ! カフェイン入ってるじゃん!」

そう思われてる方多いと思います。

抽出する水の温度により、

茶から出てくる成分は異なるのです。

水出しは、カフェインの抽出が抑えられて、

とても飲みやすいお茶になります。

もちろん、水出しできる茶葉じゃないとダメですけどね。

弊店の本山一番茶(煎茶)や月の桂(ほうじ茶)とともに

水出し茶を愉しんでくださる方が増えました。

贈り物にしてくださる方もあり、大変好評なのです。

750mlは2,200円(税込)

300mlは1,980円(税込) です。

お待ちのお客さまへ、ご連絡でした。

急須の液だれ、蓋からあふれ出るのはなぜ?って話し。

2023年08月03日

日本茶を淹れる道具。

急須のお話しです。

急須を注ぐとお茶が注ぎ口から液だれして、

その伝ったお茶で茶色く筋がつく。

お茶を淹れると、蓋からお茶がお触れ出す。

この現象ってよく起きることだと思います。

「そうなんですよ、必ずなりますもんね」

大概の方がそうおっしゃいますもん。

普通のこと、と思ってる方のほうが多いわけで。

液だれや蓋からあふれ出る現象って、どうして起こるのか?

それはいたって簡単なことで、

それが起こる急須だからそうなるわけです。

「じゃあ、なにか対策ないのですか?」

よく聞かれます。

それはいたって簡単でして、

そういう現象が起こらない

ちゃんとした急須を使えばいいわけです。

急須って、100均でも売ってるし(100円じゃないですが)

まぁ~なんでもいいなら、どこにでも売ってます。

だから、焼き物としてどうなのかなんて

あまり考えることないかもしれません。

しいていえばデザインですかね、選ぶポイントって。

茶碗や皿などと同じって感覚かな。

ろくろや手びねりで、パパパッとできる、

そんな感覚じゃないですかね、普通は。

急須ってとても手間のかかる焼き物です。

ただ粘土で形を作ればそうなるもんじゃない。

胴体、注ぎ口、取っ手、そして蓋。

型でガチャンコして簡単にできる焼き物ではなく、

そこには職人さんの熟練の技があるわけです。

急須って道具なんですよ。

お茶を淹れるのに最も最適な生活道具。

美味しく淹れるためには

やはりいい急須が必要なわけです。

コーヒーや紅茶好きが道具に拘るのと同じですよ。

なんでもいいわけじゃない。

まぁ~最近では

茶殻を捨てるのがめんどくさい、とかいろんな理由で

使わない人も多いのだとか。

まぁ~それはそれでいいですけどね。

きちんと作られた急須って

茶殻捨てるのぅって、そんなに面倒じゃないけどなぁ。

手入れもそんなに難しくないしね。

と、私はそう思うわけです。

※茶香房ひよりは

常滑焼の平型急須を専門に扱っています。

急須のお話しです。

急須を注ぐとお茶が注ぎ口から液だれして、

その伝ったお茶で茶色く筋がつく。

お茶を淹れると、蓋からお茶がお触れ出す。

この現象ってよく起きることだと思います。

「そうなんですよ、必ずなりますもんね」

大概の方がそうおっしゃいますもん。

普通のこと、と思ってる方のほうが多いわけで。

液だれや蓋からあふれ出る現象って、どうして起こるのか?

それはいたって簡単なことで、

それが起こる急須だからそうなるわけです。

「じゃあ、なにか対策ないのですか?」

よく聞かれます。

それはいたって簡単でして、

そういう現象が起こらない

ちゃんとした急須を使えばいいわけです。

急須って、100均でも売ってるし(100円じゃないですが)

まぁ~なんでもいいなら、どこにでも売ってます。

だから、焼き物としてどうなのかなんて

あまり考えることないかもしれません。

しいていえばデザインですかね、選ぶポイントって。

茶碗や皿などと同じって感覚かな。

ろくろや手びねりで、パパパッとできる、

そんな感覚じゃないですかね、普通は。

急須ってとても手間のかかる焼き物です。

ただ粘土で形を作ればそうなるもんじゃない。

胴体、注ぎ口、取っ手、そして蓋。

型でガチャンコして簡単にできる焼き物ではなく、

そこには職人さんの熟練の技があるわけです。

急須って道具なんですよ。

お茶を淹れるのに最も最適な生活道具。

美味しく淹れるためには

やはりいい急須が必要なわけです。

コーヒーや紅茶好きが道具に拘るのと同じですよ。

なんでもいいわけじゃない。

まぁ~最近では

茶殻を捨てるのがめんどくさい、とかいろんな理由で

使わない人も多いのだとか。

まぁ~それはそれでいいですけどね。

きちんと作られた急須って

茶殻捨てるのぅって、そんなに面倒じゃないけどなぁ。

手入れもそんなに難しくないしね。

と、私はそう思うわけです。

※茶香房ひよりは

常滑焼の平型急須を専門に扱っています。

今年のシングルオリジン煎茶第2弾、到着しました。

2023年06月04日

2023年静岡シングルオリジンの煎茶

第2弾、本日入荷しました。

幾夜寝覚(いくよねざめ)

標高800mの自然仕立て茶園、東頭。

100g1万円の煎茶としてテレビなどで知られています。

弊店では50gにてお取り扱いしてます。

日本茶嫌いだったオーナーが惚れ込んでしまった煎茶です。

滄溟の月(そうめいのつき)

品種は香駿。

2000年に品種登録された新しい品種。

「くらさわ」と「かなやみどり」の交配種。

華やかな清々しい香味で水でもお湯でも楽しめます。

玉英(ぎよくえい)

品種は大棟(おおむね)

生産量がとても少ない品種です。

淹れ方によって表情を変える、

とてもユニークな煎茶だと思ってます。

弊店では25gにて取り扱いしてます。

見驚(けんきょう)

品種は「蒼風(そうふう)」です。

「やぶきた」と「静ー印雑131」の交配

花のような香りが特徴の

2005年に登録された新しい品種です。

今年も3種入荷しました。

(見驚、築地見驚、日本平見驚)

入荷前にご予約いただいたお客さまもあり、

本日お送りさせていただきました。

この後第3弾と続きます。

もう少しお待ちくださいませ。

よろしくお願いいたします。

第2弾、本日入荷しました。

幾夜寝覚(いくよねざめ)

標高800mの自然仕立て茶園、東頭。

100g1万円の煎茶としてテレビなどで知られています。

弊店では50gにてお取り扱いしてます。

日本茶嫌いだったオーナーが惚れ込んでしまった煎茶です。

滄溟の月(そうめいのつき)

品種は香駿。

2000年に品種登録された新しい品種。

「くらさわ」と「かなやみどり」の交配種。

華やかな清々しい香味で水でもお湯でも楽しめます。

玉英(ぎよくえい)

品種は大棟(おおむね)

生産量がとても少ない品種です。

淹れ方によって表情を変える、

とてもユニークな煎茶だと思ってます。

弊店では25gにて取り扱いしてます。

見驚(けんきょう)

品種は「蒼風(そうふう)」です。

「やぶきた」と「静ー印雑131」の交配

花のような香りが特徴の

2005年に登録された新しい品種です。

今年も3種入荷しました。

(見驚、築地見驚、日本平見驚)

入荷前にご予約いただいたお客さまもあり、

本日お送りさせていただきました。

この後第3弾と続きます。

もう少しお待ちくださいませ。

よろしくお願いいたします。

今年のシングルオリジン煎茶第一弾が到着しました。

2023年05月15日

茶香房ひよりは日本茶専門店。

とても希少なシングルオリジンの煎茶専門店です。

今年2023年のシングルオリジンの煎茶

第一弾がお店に届きました。

ひよりが専門に扱うのは

飛騨で出回ってる細かい形状の「深蒸し茶」ではなく、

針のように撚れた、形状がしっかりわかる

いわゆる「普通煎茶」です。

ただどこにでもある煎茶ではなく、

流通量が極めて少ない、シングルオリジンの煎茶。

単一農園、単一品種の煎茶です。

第一弾で入荷した煎茶のご紹介。

濃厚な旨味が特徴的、

「天然玉露」と称されることもある

品種:やまかい。

冷水から熱湯まで、

いろんな淹れ方を愉しむことができるのも

この煎茶ならでは。

テイスティングでは

皆さま声をなくすほど驚かれる煎茶です。

品種やぶきた発祥の地、日本平の手摘み煎茶です。

2008年皇室献上茶園に選ばれた

漆畑裕樹氏の優良品種茶。

生産量もごく僅か。

とても貴重なやぶきたの煎茶です。

希少品種茶 近藤早生です。

母がやぶきた、

父が印雑131の印雑系統の品種。

生産者は松川洋平さんです。

今年の初摘みは4月4日。

静岡では必ずニュースになる、煎茶です。

冷茶にすると、まるで白ワインを思わせる風味。

こちらもとても希少で、生産量も僅か。

入荷量もとても少ないので、

ご興味あればお早めに。

このあと第2弾、第3弾と続きます。

世間さまと比べると、

ひよりの煎茶は遅れて入荷するものがとても多いのです。

ですので、毎年静かに取り扱ってます。

数も少ないですからね、

売り切れましたら、ごめんなさい。

気軽に、自由に日本茶を愉しむ。

2023年01月14日

昨夜のNHK BSプレミアム「茶の壺」は

煎じて味わう 日本のお茶」と題し、

日本茶がテーマとなっておりました。

ということで、

「気軽に、自由に淹れてみる」ということで。

日本茶のマニュアルみたいなもの読んでると

「煎茶の淹れ方は…」となるわけですが、

その通りに淹れなければ

本当に美味しい日本茶にならないのでしょうか?

と思うわけです。

氷水で旨味、甘味を楽しんだり、

7~80℃のお湯で普通に淹れてみたり。

熱湯を使って紅茶のように楽しんだり。

同じ茶葉も淹れ方を変えれば、

いろんな香味を愉しむことできるわけです。

もちろん、それぞれの茶葉の特徴もあるわけで、

用いる茶葉に旨味や甘味がなければ

冷水使っても味が出てくるわけじゃない。

品種によっても

その特徴を生かす淹れ方があるわけです。

そうはいってもね。

まぁ~難しいことは抜きにして、

まずは美味しい日本茶、いかがです~?

煎じて味わう 日本のお茶」と題し、

日本茶がテーマとなっておりました。

ということで、

「気軽に、自由に淹れてみる」ということで。

日本茶のマニュアルみたいなもの読んでると

「煎茶の淹れ方は…」となるわけですが、

その通りに淹れなければ

本当に美味しい日本茶にならないのでしょうか?

と思うわけです。

氷水で旨味、甘味を楽しんだり、

7~80℃のお湯で普通に淹れてみたり。

熱湯を使って紅茶のように楽しんだり。

同じ茶葉も淹れ方を変えれば、

いろんな香味を愉しむことできるわけです。

もちろん、それぞれの茶葉の特徴もあるわけで、

用いる茶葉に旨味や甘味がなければ

冷水使っても味が出てくるわけじゃない。

品種によっても

その特徴を生かす淹れ方があるわけです。

そうはいってもね。

まぁ~難しいことは抜きにして、

まずは美味しい日本茶、いかがです~?

日本茶を愉しむ。シンプルに愉しむ。

2023年01月12日

気がつけば2023年はもう10日以上過ぎてました。

のんびりしてますね、私。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

ということで、

今年最初の記事のテーマは

「日本茶」です。

日本茶を淹れる。

簡単なようでそうでもないわけです。

お茶を淹れるためにまず必要なのは

茶葉です。

「ちゃば」と読まれますが、

「ちゃよう」が正しい読み方です。

まぁ~どうでもいいことかも…

どんな茶葉を用いますか?

茶葉といってもいろんな種類があるわけで。

この写真は煎茶です。

飛騨で出回っている「深蒸し」ではありませんけどね。

それを急須に入れまして、

そしてお湯を注ぐわけです。

お湯の温度は何度にしましょうか?

沸騰したもの?

70℃? 80℃?

本によってはいろいろですが、

結局のところ、

どの味を目指すのか?

香りを生かすのか?

どんな茶葉を用いるかによっても

異なってくるわけで。

場合によっては、

紅茶のように熱湯で淹れることだってあるわけです。

さぁ~湯呑みに注ぎましょうか。

何分で注ぎます?

30秒?

1分?

2分、3分ですか?

どんな茶葉を用いているのか?

どのぐらいの量の茶葉を使うのか?

そして湯の温度や量によっても

その時間は異なってくるんです。

こうやって見てみると

知ってそうで

意外と知らないこと多いのではないのでしょうか?

日本茶を淹れる。

丁寧に淹れる。

そしてその時間も愉しむ。

そんなゆとりある暮らし、

とても素敵だと思うわけです。

当たり前と思ってることが

じつはそうでなかったり、

時代とともに変化してるなんてこと

結構あることに気が付くのも楽しいものだと

思うわけですよ。

のんびりしてますね、私。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

ということで、

今年最初の記事のテーマは

「日本茶」です。

日本茶を淹れる。

簡単なようでそうでもないわけです。

お茶を淹れるためにまず必要なのは

茶葉です。

「ちゃば」と読まれますが、

「ちゃよう」が正しい読み方です。

まぁ~どうでもいいことかも…

どんな茶葉を用いますか?

茶葉といってもいろんな種類があるわけで。

この写真は煎茶です。

飛騨で出回っている「深蒸し」ではありませんけどね。

それを急須に入れまして、

そしてお湯を注ぐわけです。

お湯の温度は何度にしましょうか?

沸騰したもの?

70℃? 80℃?

本によってはいろいろですが、

結局のところ、

どの味を目指すのか?

香りを生かすのか?

どんな茶葉を用いるかによっても

異なってくるわけで。

場合によっては、

紅茶のように熱湯で淹れることだってあるわけです。

さぁ~湯呑みに注ぎましょうか。

何分で注ぎます?

30秒?

1分?

2分、3分ですか?

どんな茶葉を用いているのか?

どのぐらいの量の茶葉を使うのか?

そして湯の温度や量によっても

その時間は異なってくるんです。

こうやって見てみると

知ってそうで

意外と知らないこと多いのではないのでしょうか?

日本茶を淹れる。

丁寧に淹れる。

そしてその時間も愉しむ。

そんなゆとりある暮らし、

とても素敵だと思うわけです。

当たり前と思ってることが

じつはそうでなかったり、

時代とともに変化してるなんてこと

結構あることに気が付くのも楽しいものだと

思うわけですよ。

「オスカルさんの秋の日本茶講座」開催の報告とお礼

2022年12月07日

2022年11月26日(土)、27日(日)の2日間

今回のオスカルさんの日本茶セミナーは、

「秋から冬に向けての

日本茶セミナー」と題して開催しました。

26日(土)はゲストハウス&カフェSOYさんで。

今回は夕方のみの1回開催。

そして27日(日)は茶香房ひより店内で。

新型コロナ感染の第8波の影響もあり、

キャンセルなどもありましたが、

無事開催することができました。

講師のオスカルさん、

会場を提供してくださったSOYさん、

そしてなにより参加してくださった

全ての皆さまに感謝してます。

また回を重ねるごとに

地元の方の参加が増えてきており、

本当にありがたいことだと思っています。

今回の講座では、

秋から冬におすすめの品種茶のご紹介や、

同じ品種でも、

淹れ方の違いで香味が異なることを体験していただいたり、

参加者の皆様それぞれに実際に急須を手に取ってもらい、

「自分でお茶を淹れていただく」という場面も設けました。

今回のセミナーで使用される煎茶が

どのような環境で生育してるのかを

実際の茶園の写真や動画で見ていただき、

皆さまオスカルさんの解説に

真剣に聞き入っておられました。

セミナー終了後も質問やお話しの時間が続き、

時間を忘れて日本茶の新しい世界に

魅了されておりました。

今回は新型コロナ感染のことを踏まえ

大きく告知することできませんでしたが、

オスカルさんとは次回開催について、

「来年もね!」ってお話しすることできました。

また詳しい日程が決まりましたら

告知させていただきます。

本当にありがとうございました。

今回のオスカルさんの日本茶セミナーは、

「秋から冬に向けての

日本茶セミナー」と題して開催しました。

26日(土)はゲストハウス&カフェSOYさんで。

今回は夕方のみの1回開催。

そして27日(日)は茶香房ひより店内で。

新型コロナ感染の第8波の影響もあり、

キャンセルなどもありましたが、

無事開催することができました。

講師のオスカルさん、

会場を提供してくださったSOYさん、

そしてなにより参加してくださった

全ての皆さまに感謝してます。

また回を重ねるごとに

地元の方の参加が増えてきており、

本当にありがたいことだと思っています。

今回の講座では、

秋から冬におすすめの品種茶のご紹介や、

同じ品種でも、

淹れ方の違いで香味が異なることを体験していただいたり、

参加者の皆様それぞれに実際に急須を手に取ってもらい、

「自分でお茶を淹れていただく」という場面も設けました。

今回のセミナーで使用される煎茶が

どのような環境で生育してるのかを

実際の茶園の写真や動画で見ていただき、

皆さまオスカルさんの解説に

真剣に聞き入っておられました。

セミナー終了後も質問やお話しの時間が続き、

時間を忘れて日本茶の新しい世界に

魅了されておりました。

今回は新型コロナ感染のことを踏まえ

大きく告知することできませんでしたが、

オスカルさんとは次回開催について、

「来年もね!」ってお話しすることできました。

また詳しい日程が決まりましたら

告知させていただきます。

本当にありがとうございました。