ステップ・アップ 精油の知識を深める講座。

2022年10月18日

ナード・アロマテラピー協会

アドバイザー資格認定校 a piacere(ア・ピアチェーレ)

茶香房ひよりで静かに活動しております。

(ナード会報誌、HPで非公開)

「ステップ・アップ 精油のプロファイリング講座」

当校のオリジナル講座です。

これは当校でアドバイザー講座を受講された、

アロマ・アドバイザーの方からリクエストされたものでした。

扱う精油の種類は、

アロマアドバイザー講座で学んだ40種だけでなく、

インストラクター講座で扱う精油や

知っておくと選択の幅が広がる精油もかなり追加しています。

9月の第1回目は

「シソ科 ラベンダーとローズマリー」をテーマとし、

アドバイザー講座で習得する精油以外のものも含め、

7種類の精油の知識を深めていただきました。

今月はフトモモ科の精油たち。

ユーカリ類はもちろんのこと、

アドバイザー講座で扱ってないけど、

知っといたほうがいい精油もご紹介しています。

アドバイザー講座が「基礎」応用」だった頃に

学んでいただいた精油たちもいくつも登場しています。

(懐かしいと思う方もあるかもです)

アドバイザー講座ではお伝えしきれなかった

専門的な知識はもちろん、

ナード・アロマテラピーセミナーからの内容、

最近明らかになってきたことまで、

安全に、そして安心して使えるよう、

精油を使いこなすために必要な内容を

けっこう詰め込んでます。

なので、

対象はナードのアドバイザー以上の方でしょうか。

ちょっと専門的な内容なので、

もし気になる方ありましたら

お問合せいただければと思います。

アドバイザー資格認定校 a piacere(ア・ピアチェーレ)

茶香房ひよりで静かに活動しております。

(ナード会報誌、HPで非公開)

「ステップ・アップ 精油のプロファイリング講座」

当校のオリジナル講座です。

これは当校でアドバイザー講座を受講された、

アロマ・アドバイザーの方からリクエストされたものでした。

扱う精油の種類は、

アロマアドバイザー講座で学んだ40種だけでなく、

インストラクター講座で扱う精油や

知っておくと選択の幅が広がる精油もかなり追加しています。

9月の第1回目は

「シソ科 ラベンダーとローズマリー」をテーマとし、

アドバイザー講座で習得する精油以外のものも含め、

7種類の精油の知識を深めていただきました。

今月はフトモモ科の精油たち。

ユーカリ類はもちろんのこと、

アドバイザー講座で扱ってないけど、

知っといたほうがいい精油もご紹介しています。

アドバイザー講座が「基礎」応用」だった頃に

学んでいただいた精油たちもいくつも登場しています。

(懐かしいと思う方もあるかもです)

アドバイザー講座ではお伝えしきれなかった

専門的な知識はもちろん、

ナード・アロマテラピーセミナーからの内容、

最近明らかになってきたことまで、

安全に、そして安心して使えるよう、

精油を使いこなすために必要な内容を

けっこう詰め込んでます。

なので、

対象はナードのアドバイザー以上の方でしょうか。

ちょっと専門的な内容なので、

もし気になる方ありましたら

お問合せいただければと思います。

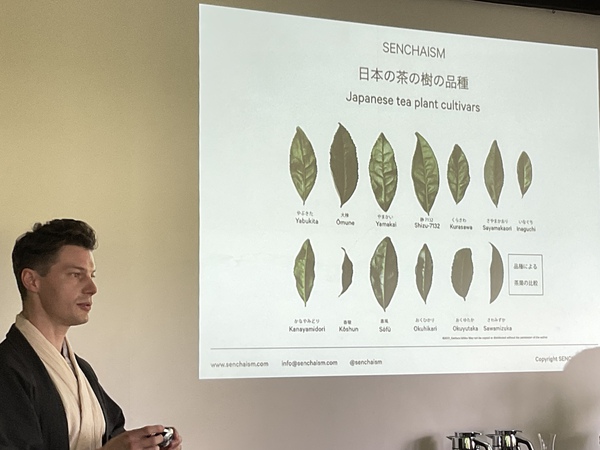

ブレケル・オスカルさんの日本茶セミナー開催の報告とお礼

2022年06月28日

2022年6月25日、26日の二日間

今回のオスカルさんの日本茶セミナーは

「美味しい日本茶再発見!

初夏の日本茶セミナー」と題して開催しました。

25日はゲストハウス&カフェSOYさんで2部制で。

そして26日は茶香房ひより店内で開催。

どの回も感動あり、涙あり、笑いあり、

皆さまの笑顔で大変盛り上がりました。

講師のオスカルさん、

会場を提供してくださったSOYさん、

そしてなにより参加してくださった

全ての皆さまに感謝してます。

今回は地元の方にも多く参加いただきました。

本当にありがとうございます。

また今回ののセミナーの様子は

26日の中日新聞飛騨版にて紹介いただくことできました。

参加できなかった方々からは

「次回はぜひ参加したい!」とのご連絡も

たくさんいただいてます。

オスカルさんとは次回開催のお話しもできましたしね。

決定したらまた告知させていただきます。

本当にありがとうございました。

2022年NARDアロマアドバイザー講座始まってるのです。

2022年06月06日

ナードアロマテラピー協会

アドバイザー資格認定校 a piacere (ア・ピアチェーレ)

茶香房ひよりに併設し、静かに活動続けてます。

(NARD会報誌、HPに掲載してません)

積極的に告知していませんが、

いろんなご縁が繋がって、

2022年のアドバイザー講座は

すでに1月から始まっておりました。

今は5月より始められた方の個別対応講座の最中。

このブログを見て問い合わせいただいた方なのです。

a piacere (ア・ピアチェーレ)の講座は

マンツーマン指導のレッスン。

グループレッスンは現在やっておりません。

それはなぜかというと、

それぞれの理解度が異なるから。

基本のアドバイザー講座のカリキュラム内容はもちろんですが、

苦手なところを詳しく繰り返しお話ししたり、

またお仕事上、

インストラクターレベルに近い情報も必要とされる方もあり、

全て受講される方に合わせて講座を行っています。

現在の受講生は医療従事者の方ですからね、

アドバイザー以上の情報、説明も適宜加えながら

講座進行しています。

精油をただ使うことだけの内容でなく、

なぜなのか?

どうしてなのか?

それがわかると身の回りのいろんな事象の

点と点が繋がっていくというもの。

芳香分子は有機化合物。

私たちも、たくさんの身の回りのもの、

食べ物に含まれる成分や

今流行の植物油を構成する脂肪酸も有機化合物。

ここがわかると

お仕事に関係する知識も広がるもんなんだよね。

アロマテラピーを学ぶことは「アート」=「技」。

科学(サイエンス)知識を理解することは当然ですが、

科学一辺倒でなく、

また不思議な世界に足を踏み入れ迷うことないよう、

足元をしっかり照らすためのバランスの取れた知識と技を

身に着けること。

自分や家族の健康や健康管理に対し、

どのように向き合うかという

姿勢そのものが問われることに繋がってるんだよね。

アドバイザー資格認定校 a piacere (ア・ピアチェーレ)

茶香房ひよりに併設し、静かに活動続けてます。

(NARD会報誌、HPに掲載してません)

積極的に告知していませんが、

いろんなご縁が繋がって、

2022年のアドバイザー講座は

すでに1月から始まっておりました。

今は5月より始められた方の個別対応講座の最中。

このブログを見て問い合わせいただいた方なのです。

a piacere (ア・ピアチェーレ)の講座は

マンツーマン指導のレッスン。

グループレッスンは現在やっておりません。

それはなぜかというと、

それぞれの理解度が異なるから。

基本のアドバイザー講座のカリキュラム内容はもちろんですが、

苦手なところを詳しく繰り返しお話ししたり、

またお仕事上、

インストラクターレベルに近い情報も必要とされる方もあり、

全て受講される方に合わせて講座を行っています。

現在の受講生は医療従事者の方ですからね、

アドバイザー以上の情報、説明も適宜加えながら

講座進行しています。

精油をただ使うことだけの内容でなく、

なぜなのか?

どうしてなのか?

それがわかると身の回りのいろんな事象の

点と点が繋がっていくというもの。

芳香分子は有機化合物。

私たちも、たくさんの身の回りのもの、

食べ物に含まれる成分や

今流行の植物油を構成する脂肪酸も有機化合物。

ここがわかると

お仕事に関係する知識も広がるもんなんだよね。

アロマテラピーを学ぶことは「アート」=「技」。

科学(サイエンス)知識を理解することは当然ですが、

科学一辺倒でなく、

また不思議な世界に足を踏み入れ迷うことないよう、

足元をしっかり照らすためのバランスの取れた知識と技を

身に着けること。

自分や家族の健康や健康管理に対し、

どのように向き合うかという

姿勢そのものが問われることに繋がってるんだよね。

Posted by 茶香房ひより at

16:49

│Comments(0)

│ワークショップ、講座│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│日本茶インストラクター│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

ブライダル_花嫁さんのための水引講座part.2

2022年05月26日

フルオーダーでお作りすることもありますが、

「自分で作ってみたい!」とおっしゃる方向けにも

マンツーマンでの講座を開いております。

秋に挙式を控える花嫁さん。

いろんなことに水引を使いたい。

今回はご自身の髪飾りの作るのが目標。

そのための追いかけの結びを

ひたすら、ひたすら学び、練習です。

あわび結びとはまた異なる結び。

まずは慣れるまで繰り返し、繰り返し練習です。

2時間も練習すれば

1本だけでなく、

2本、3本と結べるようになるわけです。

さぁ~次回は実際に髪飾りを作りましょう。

色や形など

具体的なイメージ膨らませて来てくださいね。

「自分で作ってみたい!」とおっしゃる方向けにも

マンツーマンでの講座を開いております。

秋に挙式を控える花嫁さん。

いろんなことに水引を使いたい。

今回はご自身の髪飾りの作るのが目標。

そのための追いかけの結びを

ひたすら、ひたすら学び、練習です。

あわび結びとはまた異なる結び。

まずは慣れるまで繰り返し、繰り返し練習です。

2時間も練習すれば

1本だけでなく、

2本、3本と結べるようになるわけです。

さぁ~次回は実際に髪飾りを作りましょう。

色や形など

具体的なイメージ膨らませて来てくださいね。

「Youは何しに日本へ?」ご出演!オスカルさんのセミナー開催します!

2022年05月24日

昨夜のテレ東「Youは何しに日本へ?」

激変youにご出演されたオスカルさんをお招きし、

6月になんと!飛騨高山でセミナー開催します。

一昨年に2度開催されたこのセミナーですが、

昨年はコロナの影響で一度も開催できませんでしたので

ホッとしております。

日時と場所:令和4年6月

25日(土)①13時~ ②16時~

ゲストハウス&カフェ SOY (定員各10名)

26日(日)11時~ ⇒ 満席となりました。

茶香房ひより

参加費:7,480円(6,800円+tax)

講座時間:約90分となっております。

※すでに26日(日)は満席となっております。

ご了承ください。

また25日(土)18時30分より

オスカルさんとのお食事会も予定しております。

(セミナー参加された方限定)

SOYさんでの宿泊も可能です。

セミナー参加者に限り特別価格で宿泊いただけますよ。

お問合せは

セミナーに関して・・・茶香房ひより

0577-34-7533

宿泊プランに関して・・・ゲストハウス&カフェ SOY

0577-62-9005

ブライダル、花嫁さんのための水引講座。

2022年05月09日

今年の秋に挙式を控えている花嫁さん。

「お式に水引を使いたい!」

水引は全くの初めてですが、

ひたすら基本のあわび結びを練習し、

端午の節句の兜、完成させちゃいました。

とにかくひたすら結んで、結んで。

最初はたどたどしかったその手の動き、

あっという間にスムーズに動くようになりました。

水引にも慣れてきたしね。

さぁ~次回は追いかけの結びの集中講座。

まだまだ大丈夫、なんて思ってると

あっという間にその日になっちゃうからね。

さぁ~一緒に頑張ろうね。

「お式に水引を使いたい!」

水引は全くの初めてですが、

ひたすら基本のあわび結びを練習し、

端午の節句の兜、完成させちゃいました。

とにかくひたすら結んで、結んで。

最初はたどたどしかったその手の動き、

あっという間にスムーズに動くようになりました。

水引にも慣れてきたしね。

さぁ~次回は追いかけの結びの集中講座。

まだまだ大丈夫、なんて思ってると

あっという間にその日になっちゃうからね。

さぁ~一緒に頑張ろうね。

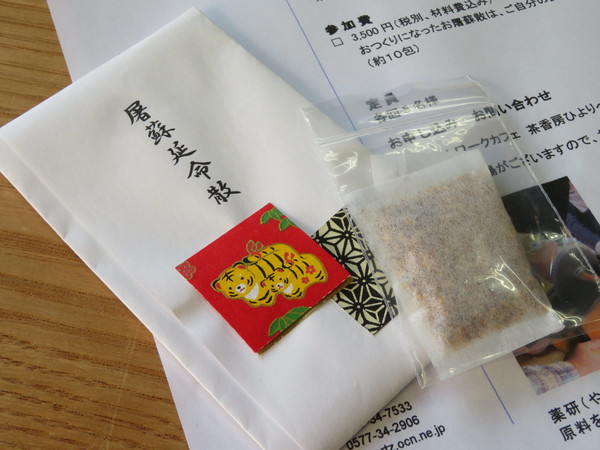

お年始の健康、長寿願う縁起ものだから。屠蘇散作り講座。

2021年12月21日

今年もたくさんの方々にご参加いただきました。

県外の馴染みのお客さまはもちろん、

今年は市内から

ご紹介で参加いただく方も増えました。

大きく告知してないのですが、

本当にありがたいことです。

和の文化を知る、

屠蘇散作り体験講座。

生薬を細かくするための

薬研も使いますよ。

毎年参加の方々から

「とても飲みやすい」と好評のこの屠蘇散。

もともとは宮中行事ですからね、

知らない人もたくさんいます、屠蘇散のこと。

元旦にお酒飲むのが「屠蘇」じゃないですからね。

これを漬け込んだ薬酒が「お屠蘇」。

縁起ものですから。

コロナ禍だからこそ、

健康、長寿を願う、この国の伝統行事。

寅年の来年

いい年でありますように。

願いを込めて

屠蘇延命散を作るのです。

※この講座は

岐阜薬科大学元学長の水野瑞夫先生の監修のもと開催している

茶香房ひよりオリジナル講座です。

県外の馴染みのお客さまはもちろん、

今年は市内から

ご紹介で参加いただく方も増えました。

大きく告知してないのですが、

本当にありがたいことです。

和の文化を知る、

屠蘇散作り体験講座。

生薬を細かくするための

薬研も使いますよ。

毎年参加の方々から

「とても飲みやすい」と好評のこの屠蘇散。

もともとは宮中行事ですからね、

知らない人もたくさんいます、屠蘇散のこと。

元旦にお酒飲むのが「屠蘇」じゃないですからね。

これを漬け込んだ薬酒が「お屠蘇」。

縁起ものですから。

コロナ禍だからこそ、

健康、長寿を願う、この国の伝統行事。

寅年の来年

いい年でありますように。

願いを込めて

屠蘇延命散を作るのです。

※この講座は

岐阜薬科大学元学長の水野瑞夫先生の監修のもと開催している

茶香房ひよりオリジナル講座です。

水引で作るお正月飾り作り。

2021年12月14日

今年はコロナ禍の影響もあって

積極的に水引講座を開催してませんが、

そうはいってももうすぐお正月。

長く通ってくださる生徒さんメインですが、

個別レッスンでの

お正月飾りの準備講座開いてます。

お正月といえば

おめでたいモチーフの松竹梅。

この松は難しいよね。

とにかく練習あるのみ、かな。

小さなミニリースもとても可愛い。

こちらも松竹梅をモチーフにしたもの。

いろんな結びを練習して

素敵な飾り、できるといいね。

来年こそはいい年になりますように。

思いを込めて水引を結ぶのです。

積極的に水引講座を開催してませんが、

そうはいってももうすぐお正月。

長く通ってくださる生徒さんメインですが、

個別レッスンでの

お正月飾りの準備講座開いてます。

お正月といえば

おめでたいモチーフの松竹梅。

この松は難しいよね。

とにかく練習あるのみ、かな。

小さなミニリースもとても可愛い。

こちらも松竹梅をモチーフにしたもの。

いろんな結びを練習して

素敵な飾り、できるといいね。

来年こそはいい年になりますように。

思いを込めて水引を結ぶのです。

「美味しく日本茶を淹れる」を科学する。

2021年12月03日

日本茶を美味しく淹れる。

ひとことでいってもねぇ~

何が美味しいのか?

どうすれば美味しくなるのか?

そこまで考えて「お茶を淹れる」ということしてる人、

ほとんどないような気がするわけで。

日本人の日本茶離れが進んでる、とか、

「日本茶の普及」なんて目標がよく聞かれるようになり

じゃ~本当に日本人は日本茶を飲まなくなったのかといえば、

ぜんぜんそんなことはないわけです。

けっこう飲んでんじゃないですか~

ペットボトルもあるし、

サービスエリアとかにもただのお茶おいてあるしね。

外食の店に行けば黙っていても提供されることあるし。

まぁ~それが美味しいかどうかってことは

あんまり関係ないわけですが…

先日、

「お客さまやお友達に日本茶を美味しく淹れたい!」

とのご相談を受け、

実際にお使いの急須と茶葉もお持ちいただき、

それを使って実際に淹れていただいたいたり(普段のやり方で)、

美味しいとは不味いとはどういうことなのか、とか、

日本茶の茶葉のそれぞれの特徴

美味しく淹れるためのいくつかの条件、

そしてそれを淹れるための道具についても

詳しくお伝えいたしました。

最近はちょっとした日本茶ブームで

本や雑誌などでもいろいろ取り上げられておりますが、

多くの書籍に書いてある

「1人分茶葉3g、70~80℃、1分」 という

判で押したような淹れ方が

じつはどういうことなのか?

意外とわかってる人は少ないもんなんでございます。

本当に良質で、茶葉を淹れるのに適した道具であれば

茶葉の量を加減したり、淹れる時間を調整したり、

水もいろんな温度帯でも楽しめることができるんです。

私たち消費者は茶葉の栽培や生産などに

直接かかわることはできませんが

どのように茶葉が作られるのか?

どのように私たちのところに届くのか?

そのことがわかるだけでも

いい茶葉を購入するヒントがいっぱい見つかるわけです。

道具もね、

パフォーマンスや映えだけでは美味しく淹れることはできないし、

その道具が何を淹れるためのものなのか、

その特徴や使い方などわかってないとね。

なんでもいいってわけじゃないんだよね~。

ちょっとした知識があるだけで

味や香り、もてなし方も大きく変化するもの。

ちょっとボリュームある講座になりましたが、

お客さまに満足いただける淹れ方になりますように。

頑張ってね(^^♪

ひとことでいってもねぇ~

何が美味しいのか?

どうすれば美味しくなるのか?

そこまで考えて「お茶を淹れる」ということしてる人、

ほとんどないような気がするわけで。

日本人の日本茶離れが進んでる、とか、

「日本茶の普及」なんて目標がよく聞かれるようになり

じゃ~本当に日本人は日本茶を飲まなくなったのかといえば、

ぜんぜんそんなことはないわけです。

けっこう飲んでんじゃないですか~

ペットボトルもあるし、

サービスエリアとかにもただのお茶おいてあるしね。

外食の店に行けば黙っていても提供されることあるし。

まぁ~それが美味しいかどうかってことは

あんまり関係ないわけですが…

先日、

「お客さまやお友達に日本茶を美味しく淹れたい!」

とのご相談を受け、

実際にお使いの急須と茶葉もお持ちいただき、

それを使って実際に淹れていただいたいたり(普段のやり方で)、

美味しいとは不味いとはどういうことなのか、とか、

日本茶の茶葉のそれぞれの特徴

美味しく淹れるためのいくつかの条件、

そしてそれを淹れるための道具についても

詳しくお伝えいたしました。

最近はちょっとした日本茶ブームで

本や雑誌などでもいろいろ取り上げられておりますが、

多くの書籍に書いてある

「1人分茶葉3g、70~80℃、1分」 という

判で押したような淹れ方が

じつはどういうことなのか?

意外とわかってる人は少ないもんなんでございます。

本当に良質で、茶葉を淹れるのに適した道具であれば

茶葉の量を加減したり、淹れる時間を調整したり、

水もいろんな温度帯でも楽しめることができるんです。

私たち消費者は茶葉の栽培や生産などに

直接かかわることはできませんが

どのように茶葉が作られるのか?

どのように私たちのところに届くのか?

そのことがわかるだけでも

いい茶葉を購入するヒントがいっぱい見つかるわけです。

道具もね、

パフォーマンスや映えだけでは美味しく淹れることはできないし、

その道具が何を淹れるためのものなのか、

その特徴や使い方などわかってないとね。

なんでもいいってわけじゃないんだよね~。

ちょっとした知識があるだけで

味や香り、もてなし方も大きく変化するもの。

ちょっとボリュームある講座になりましたが、

お客さまに満足いただける淹れ方になりますように。

頑張ってね(^^♪