今年最初の講座は、伽羅の練香作りから始まりました。

2024年01月11日

はじめに、

この度の地震によりお亡くなりになられた方々に

謹んでお悔やみを申し上げます。

そして地震の被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く、安心して過ごせるようになる事を願っております。

2024年、新年を迎えて11日が過ぎました。

新年のご挨拶を。

今年もどうぞよろしくお願いします。

いろんなことが起こったため、

blog、なにも更新しておりませんでした。

でも、なにもしてなかったわけではありません。

今年最初に開催しましたお香調合講座は

超特別編の伽羅の練香作りでした。

今回使用した伽羅、

といっても栽培伽羅ですがね、

伽羅自体が今ではとても貴重な香木です。

伽羅、沈香はワシントン条約付属書IIに記載されており、

簡単に輸出したり、持ち込んだりすることができません。

本当に貴重な香木なのです。

その伽羅の現状や、伽羅・沈香の分類のことなど

少しお話しさせていただきました。

もう何度も古典の練香「六種の薫物」を

調合されてる方々ですから、

もうそれは手慣れた手つきで

手のひらの上で丸薬状に、くるくる丸めていきます。

いつも調合する古典の練香とはまた異なる

馥郁たる香りに仕上がりました。

手は真っ黒になりますけどね、

それもまた楽しいわけです。

伽羅、沈香そのものの香りを聞く体験会も

ただ今計画中。

市販されてる線香の箱に

「伽羅」「沈香」って書いてありますけど、

それ、本物の香りと違いますからね。

とくに安価なものはね。

ちゃんと本物の香り、知っておいたほうがいいですよ、

本当に大事なことなんですけどね、

まっ、どうでもいいことかもしれませんが。

この度の地震によりお亡くなりになられた方々に

謹んでお悔やみを申し上げます。

そして地震の被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く、安心して過ごせるようになる事を願っております。

2024年、新年を迎えて11日が過ぎました。

新年のご挨拶を。

今年もどうぞよろしくお願いします。

いろんなことが起こったため、

blog、なにも更新しておりませんでした。

でも、なにもしてなかったわけではありません。

今年最初に開催しましたお香調合講座は

超特別編の伽羅の練香作りでした。

今回使用した伽羅、

といっても栽培伽羅ですがね、

伽羅自体が今ではとても貴重な香木です。

伽羅、沈香はワシントン条約付属書IIに記載されており、

簡単に輸出したり、持ち込んだりすることができません。

本当に貴重な香木なのです。

その伽羅の現状や、伽羅・沈香の分類のことなど

少しお話しさせていただきました。

もう何度も古典の練香「六種の薫物」を

調合されてる方々ですから、

もうそれは手慣れた手つきで

手のひらの上で丸薬状に、くるくる丸めていきます。

いつも調合する古典の練香とはまた異なる

馥郁たる香りに仕上がりました。

手は真っ黒になりますけどね、

それもまた楽しいわけです。

伽羅、沈香そのものの香りを聞く体験会も

ただ今計画中。

市販されてる線香の箱に

「伽羅」「沈香」って書いてありますけど、

それ、本物の香りと違いますからね。

とくに安価なものはね。

ちゃんと本物の香り、知っておいたほうがいいですよ、

本当に大事なことなんですけどね、

まっ、どうでもいいことかもしれませんが。

Posted by 茶香房ひより at

16:05

│Comments(0)

│ワークショップ、講座│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

薬研(やげん)といったら徳川家康なわけで。

2023年11月29日

11月より始まりました

「日本文化を学ぶ、お屠蘇散作り体験講座」

開催期間はあと一か月となりました。

そりゃそうですよ、

だって元旦の朝に使うものですからね。

年内に準備すること。

なんてったって縁起ものですから。

さて、薬研といったら徳川家康。

NHKの大河ドラマ『どうする家康』に

たびたび登場しています。

ひよりのお屠蘇散作り体験では

この薬研を実際に使います。

ちょっとコツがいりますけどね、

香りが大切な生薬、薬草ですから、

熱で香り成分が飛んでしまわないように、

ゆっくり、ゆっくりと。

今の時代にはそぐわないのかもしれませんが、

本当によくできた道具なんです。

今ではとても珍しい道具になっちゃいましたけど。

この講座、年末までやってます。

空いている日、時間は少なくなりました。

いつも参加いただく方で、

まだのお客様、早めのご予約お願いします。

初めての方で気になる方はご連絡ください。

(詳細をお伝えします)

この講座、日本文化を学ぶ講座です。

生薬を何種類も使いますが、

それぞれの生薬の

効果、効能などを学ぶ講座ではありません。

勘違いなさらないようお願いします。

とはいっても、生薬を扱いますので、

岐阜薬科大学第7代学長で、

名誉教授の水野瑞夫先生の監修のものに

開催しております。

お理解いただきますようお願いします。

「日本文化を学ぶ、お屠蘇散作り体験講座」

開催期間はあと一か月となりました。

そりゃそうですよ、

だって元旦の朝に使うものですからね。

年内に準備すること。

なんてったって縁起ものですから。

さて、薬研といったら徳川家康。

NHKの大河ドラマ『どうする家康』に

たびたび登場しています。

ひよりのお屠蘇散作り体験では

この薬研を実際に使います。

ちょっとコツがいりますけどね、

香りが大切な生薬、薬草ですから、

熱で香り成分が飛んでしまわないように、

ゆっくり、ゆっくりと。

今の時代にはそぐわないのかもしれませんが、

本当によくできた道具なんです。

今ではとても珍しい道具になっちゃいましたけど。

この講座、年末までやってます。

空いている日、時間は少なくなりました。

いつも参加いただく方で、

まだのお客様、早めのご予約お願いします。

初めての方で気になる方はご連絡ください。

(詳細をお伝えします)

この講座、日本文化を学ぶ講座です。

生薬を何種類も使いますが、

それぞれの生薬の

効果、効能などを学ぶ講座ではありません。

勘違いなさらないようお願いします。

とはいっても、生薬を扱いますので、

岐阜薬科大学第7代学長で、

名誉教授の水野瑞夫先生の監修のものに

開催しております。

お理解いただきますようお願いします。

Posted by 茶香房ひより at

12:27

│Comments(0)

│ワークショップ、講座│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

昨日(10月23日)は旧暦の重陽の節句だったのでした。

2023年10月24日

昨日10月23日は、旧暦の重陽の節句。

五節句のひとつですが、

桃の節句や端午の節句と比べると

あまり知られていない節句。

重陽とは9月9日のこと。

陽の数が二つ重なるので「重陽」。

不要長寿や子孫繁栄を願った節句。

今の暦だと、9月9日はまだまだ暑い夏の頃。

旧暦のほうが菊の花が咲き誇る頃ですもんね。

水引の菊と茱萸の実(グミ)、

そして呉茱萸をいれた茱萸嚢(茱萸袋)を飾ります。

呉茱萸はミカン科。

独特な芳香を放つ生薬のひとつです。

ちょっと癖がありますが、

なぜがクンクンとしたくなる香り。

ミカン科ゆえかもしれません。

茱萸嚢(茱萸袋)は昔から魔除け、お守りとして

使われてきたもの。

八幡さま境内では「菊花展」も開催中。

まだ蕾の状態のものが多いですが、

今週はお天気もいいみたいですし、

これからもっと咲くことでしょう。

散策を兼ねて菊の花の鑑賞なんて

いかがですか?

五節句のひとつですが、

桃の節句や端午の節句と比べると

あまり知られていない節句。

重陽とは9月9日のこと。

陽の数が二つ重なるので「重陽」。

不要長寿や子孫繁栄を願った節句。

今の暦だと、9月9日はまだまだ暑い夏の頃。

旧暦のほうが菊の花が咲き誇る頃ですもんね。

水引の菊と茱萸の実(グミ)、

そして呉茱萸をいれた茱萸嚢(茱萸袋)を飾ります。

呉茱萸はミカン科。

独特な芳香を放つ生薬のひとつです。

ちょっと癖がありますが、

なぜがクンクンとしたくなる香り。

ミカン科ゆえかもしれません。

茱萸嚢(茱萸袋)は昔から魔除け、お守りとして

使われてきたもの。

八幡さま境内では「菊花展」も開催中。

まだ蕾の状態のものが多いですが、

今週はお天気もいいみたいですし、

これからもっと咲くことでしょう。

散策を兼ねて菊の花の鑑賞なんて

いかがですか?

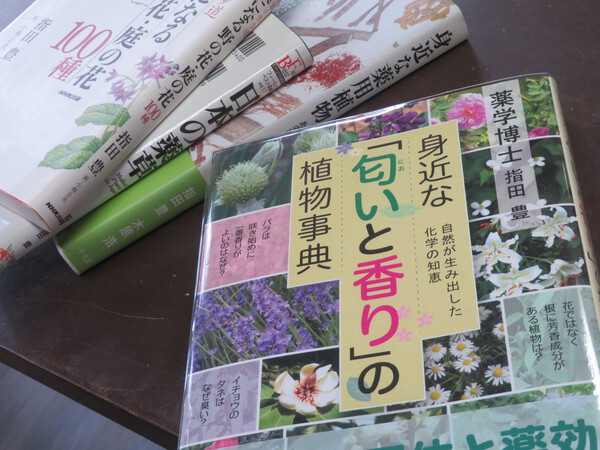

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい方へお勧めの本。

2023年09月12日

アロマテラピーやメディシナルハーブについて

きちんと学びたい人にお勧めする参考図書というと

いろいろ、たくさんあるのですが、

今回ご紹介するのは

東京薬科大学名誉教授、ナード・アロマテラピー協会の前会長で、

現在は協会の顧問をされている、指田豊先生の本。

専門書から一般向けのものまで、何冊も出版されてますが、

今年8月にBABジャパンから

『身近な「匂いと香り」の植物事典』が出版されました。

指田先生とのご縁はアロマテラピー。

2007年、2009年のナード海外研修ご一緒しましたし、

ナード・アロマテラピー協会のさまざまな研修、

ハーバルノート主催の八ヶ岳植物園の観察会や

NRの講座、薫物屋香楽の講座など、

いろんな講座でお世話になりました。

そして岐阜薬科大学の元学長である水野先生との関係で、

指田先生と何かとお話しする機会にも恵まれました。

(水野先生とは高山でお仕事ご一緒させていただいてました)

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい人には

ぜひ読んでいただきたいこの本。

専門的知識をとても分かりやすく解説してくださってます。

「植物を知る面白さ、楽しさ」あふれる本なのです。

先生の書籍のページ開いていたら、

「あれっ 」 という写真が。

」 という写真が。

2007年のナード海外研修はサルデーニャ島。

その前に立ち寄ったマルセイユ。

野生のローズマリーやタイム、ヘリクリサム。

そうそう、先生も私も、参加者み~んな、

地面に這って写真撮ったもんなぁ。

本当に大切な思い出のひとつです。

当時は化学物質過敏症発症したばかりの頃。

ほんとは研修大変だったんですけどね。

いろんな方々に迷惑かけたし…

でも、この研修旅行のおかげで

病気があっても「なんとかなる」と思えたし。

この本を読んでいて、

あたり一面の芳香植物の丘と

その時のことを鮮明にを思い出しました。

きちんと学びたい人にお勧めする参考図書というと

いろいろ、たくさんあるのですが、

今回ご紹介するのは

東京薬科大学名誉教授、ナード・アロマテラピー協会の前会長で、

現在は協会の顧問をされている、指田豊先生の本。

専門書から一般向けのものまで、何冊も出版されてますが、

今年8月にBABジャパンから

『身近な「匂いと香り」の植物事典』が出版されました。

指田先生とのご縁はアロマテラピー。

2007年、2009年のナード海外研修ご一緒しましたし、

ナード・アロマテラピー協会のさまざまな研修、

ハーバルノート主催の八ヶ岳植物園の観察会や

NRの講座、薫物屋香楽の講座など、

いろんな講座でお世話になりました。

そして岐阜薬科大学の元学長である水野先生との関係で、

指田先生と何かとお話しする機会にも恵まれました。

(水野先生とは高山でお仕事ご一緒させていただいてました)

ハーブやアロマテラピーをきちんと学びたい人には

ぜひ読んでいただきたいこの本。

専門的知識をとても分かりやすく解説してくださってます。

「植物を知る面白さ、楽しさ」あふれる本なのです。

先生の書籍のページ開いていたら、

「あれっ

」 という写真が。

」 という写真が。2007年のナード海外研修はサルデーニャ島。

その前に立ち寄ったマルセイユ。

野生のローズマリーやタイム、ヘリクリサム。

そうそう、先生も私も、参加者み~んな、

地面に這って写真撮ったもんなぁ。

本当に大切な思い出のひとつです。

当時は化学物質過敏症発症したばかりの頃。

ほんとは研修大変だったんですけどね。

いろんな方々に迷惑かけたし…

でも、この研修旅行のおかげで

病気があっても「なんとかなる」と思えたし。

この本を読んでいて、

あたり一面の芳香植物の丘と

その時のことを鮮明にを思い出しました。

Posted by 茶香房ひより at

17:32

│Comments(0)

│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│化学物質過敏症│日本茶インストラクター│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

根木白檀線香、定番品に加わりました。

2023年09月10日

茶香房ひよりで販売している、お線香。

メーカー品の扱いは一切なく、

すべて私の手作りです。

もちろん天然香原料のみ。

パッケージも手作りですみません。

いままでは5種類でしたが、

手作り線香の体験を始めた8月より、

限定品の根木白檀線香も販売してました。

試香されたお客さまに好評で、

定番品として販売することになりました。

店に並べるとすぐなくなってしまうので、

現在せっせと作ってます。

長さはすべてミニ寸です(約7㎝)

通常の短寸の半分のサイズです。

老山白檀香:12本入り(太)

老山白檀のみの線香です。

薫衣草香:15本入り(細)

粉末のラベンダーをベースに白檀、沈香などを調合。

蒼:12本入り(太)

かっ香(パチュリー)をベースにした線香。

界:7本入り(太)

シャム沈香をベースにした線香

空:7本入り(太)

タニ沈香をベースにした線香

今回定番になった根木白檀線香は細いタイプ。

10本入りです。

価格は全て 1,320円(税込)です。

手作りゆえ、

そんなに数は作れませんが、

本物の香のかおりを知っていただければ幸いです。

メーカー品の扱いは一切なく、

すべて私の手作りです。

もちろん天然香原料のみ。

パッケージも手作りですみません。

いままでは5種類でしたが、

手作り線香の体験を始めた8月より、

限定品の根木白檀線香も販売してました。

試香されたお客さまに好評で、

定番品として販売することになりました。

店に並べるとすぐなくなってしまうので、

現在せっせと作ってます。

長さはすべてミニ寸です(約7㎝)

通常の短寸の半分のサイズです。

老山白檀香:12本入り(太)

老山白檀のみの線香です。

薫衣草香:15本入り(細)

粉末のラベンダーをベースに白檀、沈香などを調合。

蒼:12本入り(太)

かっ香(パチュリー)をベースにした線香。

界:7本入り(太)

シャム沈香をベースにした線香

空:7本入り(太)

タニ沈香をベースにした線香

今回定番になった根木白檀線香は細いタイプ。

10本入りです。

価格は全て 1,320円(税込)です。

手作りゆえ、

そんなに数は作れませんが、

本物の香のかおりを知っていただければ幸いです。

贅沢な白檀線香作り、常時開催しています。

2023年08月15日

老山白檀のみで作る、贅沢なお線香作り。

大きく告知していませんが、

ひだっちブログを見てくださった、アロマの生徒さん、

観光で訪れたお客様など、

白檀の甘い香りに包まれながら体験を楽しまれてます。

作ってすぐには使えませんが

今の季節なら1,2日で乾燥します。

お盆の季節ももう終わりますが、

お仏壇のお線香として、

もちろん、お部屋香としてもお使いいただけます。

焚き終わったあとの残り香が長く続くのが、

天然香原料のお線香の特徴です。

お香って、よく使うと思いますが、

歴史や意味など、知ってる人は少ないものなんですよね。

そのあたりのこともちょこっとお話ししながら進める、

30分くらいでできる体験講座なのです。

体験料:2,200円(税込)

開催時間:13時30分~17時

※上記以外の時間ご希望の場合は

事前にお問い合わせください。

:0577ー34ー7533

:0577ー34ー7533茶香房ひより まで

もうすぐお盆。お線香手作りしてみませんか?

2023年08月02日

昨日より8月となりました。

もうすぐお盆です。

先日アップしたお線香作りの記事。

「体験できるんですか?」と問い合わせいただき、

常設の体験講座になりました。

ほぼ毎日、13時半~17時ころまで。

時間は30分くらいで、体験料は2,200円(税込)です。

上質な白檀を使いますので、

置いておくだけでもいい香りが漂います。

もうすぐお盆だしね、

贅沢な手作り白檀線香。手作りしてみませんか?

※基本予約はいりませんが、

お電話いただけるとスムーズです。

※小さなお子様参加の場合、

親御様の助けが必要になります。

ご了承ください。

※体験できる時間ですが、

相談いただければ上記時間以外でも対応いたします。

もうすぐお盆です。

先日アップしたお線香作りの記事。

「体験できるんですか?」と問い合わせいただき、

常設の体験講座になりました。

ほぼ毎日、13時半~17時ころまで。

時間は30分くらいで、体験料は2,200円(税込)です。

上質な白檀を使いますので、

置いておくだけでもいい香りが漂います。

もうすぐお盆だしね、

贅沢な手作り白檀線香。手作りしてみませんか?

※基本予約はいりませんが、

お電話いただけるとスムーズです。

※小さなお子様参加の場合、

親御様の助けが必要になります。

ご了承ください。

※体験できる時間ですが、

相談いただければ上記時間以外でも対応いたします。

Posted by 茶香房ひより at

14:32

│Comments(0)

│ワークショップ、講座│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

お香製品を手作りする_シンプルで、贅沢な白檀線香編

2023年07月28日

お香製品を手作りする。

今回はお線香編。

もうすぐお盆ですしね、

仏教にとって一番大切なのがお香です。

仏様へのお供え物として、基本となるのが『五供』です。

五供(ごく・ごくう)とは、香、灯、華、閼伽(あか)、飲食(おんじき)のこと。

閼伽(あか)とは仏様にお供えする水。

飲食は「いんしょく」ではなく「おんじき」と読み、

食べ物のことです。

供養にはこの五つが大事なわけで、

香の立ち上がるけむりは「仏様のお食事」といわれるほど

じつはとても大事なもの。

仏教と白檀はとても関りが深いですしね。

今回はシンプルだけど、とても贅沢な白檀線香の作り方です。

このパウダー状のものが白檀です。

匂い袋の時は刻んだ状態の原料を使いましたが、

線香の場合は粉末状の香原料を用います。

白檀とひとことで云っても

品種や産地などにより、香りなど特徴が異なります。

線香は燃やしますから、

燃焼に耐えられるものを用います。

今回使うのは「根木」。

白檀の根っこの部分、香りがとても濃い白檀です。

白檀の粉末だけではお線香を作ることはできなくて

これを固めるもの、糊剤となるものが必要となります。

タブノキの粉末を糊剤として使用します。

古くから線香に使われてきたもの。

今回はこの二つだけで作ります。

これをしっかりまで合わせ、

そして水で練ると、こんな感じです。

その練ったものを、線香の形に成形します。

スティック状にしたり、三角コーンの形にしたり

いろいろ変えることができます。

なんとなく、イメージできました?

白檀オンリーのシンプル線香、いかがです?

またしても、香りが伝わらないのが残念です。

白檀だけでなく、

さまざまな香原料を調合して作ることもできるわけです。

香道で用いる沈香を調合すると

もっと贅沢なお線香になりますね。

自分で作るのって難しそうにみえますけど、

作ってる時間は、香原料の香りに包まれ

心静かに、無心になれるわけです。

調合の時間はとても心地よい時間になります。

白檀の上品な香りをお楽しみください。

※やってみたい!という方ありましたら、

体験講座ではありませんが、

電話でお問合せいただければと思います。

(こちらは当日受付しておりません。

ご了承ください)

今回はお線香編。

もうすぐお盆ですしね、

仏教にとって一番大切なのがお香です。

仏様へのお供え物として、基本となるのが『五供』です。

五供(ごく・ごくう)とは、香、灯、華、閼伽(あか)、飲食(おんじき)のこと。

閼伽(あか)とは仏様にお供えする水。

飲食は「いんしょく」ではなく「おんじき」と読み、

食べ物のことです。

供養にはこの五つが大事なわけで、

香の立ち上がるけむりは「仏様のお食事」といわれるほど

じつはとても大事なもの。

仏教と白檀はとても関りが深いですしね。

今回はシンプルだけど、とても贅沢な白檀線香の作り方です。

このパウダー状のものが白檀です。

匂い袋の時は刻んだ状態の原料を使いましたが、

線香の場合は粉末状の香原料を用います。

白檀とひとことで云っても

品種や産地などにより、香りなど特徴が異なります。

線香は燃やしますから、

燃焼に耐えられるものを用います。

今回使うのは「根木」。

白檀の根っこの部分、香りがとても濃い白檀です。

白檀の粉末だけではお線香を作ることはできなくて

これを固めるもの、糊剤となるものが必要となります。

タブノキの粉末を糊剤として使用します。

古くから線香に使われてきたもの。

今回はこの二つだけで作ります。

これをしっかりまで合わせ、

そして水で練ると、こんな感じです。

その練ったものを、線香の形に成形します。

スティック状にしたり、三角コーンの形にしたり

いろいろ変えることができます。

なんとなく、イメージできました?

白檀オンリーのシンプル線香、いかがです?

またしても、香りが伝わらないのが残念です。

白檀だけでなく、

さまざまな香原料を調合して作ることもできるわけです。

香道で用いる沈香を調合すると

もっと贅沢なお線香になりますね。

自分で作るのって難しそうにみえますけど、

作ってる時間は、香原料の香りに包まれ

心静かに、無心になれるわけです。

調合の時間はとても心地よい時間になります。

白檀の上品な香りをお楽しみください。

※やってみたい!という方ありましたら、

体験講座ではありませんが、

電話でお問合せいただければと思います。

(こちらは当日受付しておりません。

ご了承ください)

Posted by 茶香房ひより at

15:39

│Comments(0)

│ワークショップ、講座│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

お香製品を手作りする_匂い袋編

2023年07月15日

お香を調合する。

ひとことで云ってもイメージは伝わりにくいものでして。

まぁ~ほぼすべての香製品は調合できるわけです。

手作り香水などを作るのとほぼ同じです。

調合の原料となる天然香原料を混ぜ合わせていく。

何を作るかによって、原料の形状は異なります。

今回は、匂い袋。

お土産物屋さんでも買えますけど、

何が使われてるかわかんないんですよね、これが。

合成香料やフレグランスオイルをしみ込ませたものもありますし。

それを「お香」と勘違いしてる人も多いですね。

本物の香りを知る機会があれば、

知っておいたほうがいいと思います。

それを使い続けることは、また別のことです。

白檀や龍脳、丁子など

作りたい香りに合わせて香原料を選び、調合していきます。

その他にも

かっ香、桂皮、大茴香など、

目指す香りに向かって調合します。

因みに、

白檀はサンダルウッド

丁子はクローブ

桂皮はシナモンの仲間

かっ香はパチュリー。

アロマやハーブ好きだったら

必ず聞いたことある植物の名前。

サンダルウッドもクローブもシナモンも

この国ではむか~し、昔から使ってるわけです。

最近日本に入ってきたものではないんですよね、これが。

意外と知られてないことかもしれません。

これらの香原料、

ただ混ぜればいい香りになるわけでなく、

技も必要になってきますけどね。

(体験では香司がアドバイスしながら進めますよ)

目指す香りが出来上がったら

縮緬や金襴などの袋に詰め、形を整え、紐で結びます。

形よく、ふっくらとなるように

結び目も縦結びにならないようにしましょうね。

(体験では香司が結びます)

なんとなく、イメージできました?

香りが伝わらないのが残念です。

本物のお香原料で調合した匂い袋は

ほのかに、そして長く香りが続くものです。

体験される方々から

「市販のものは、買ってすぐは強い香りなんだけど、

香りが長続きしないんです」 と伺います。

昔ながらの天然香原料だけで作る匂い袋は

香りの持ちが違います。

かばんやバックに入れてとくと、

ハンカチやティッシュ、名刺など、ほんのり香ってきます。

物に香りを移して、そのほのかな香りを楽しむ。

平安時代から伝わる、お香の使い方。

上品な香りをどうぞお楽しみください。

※匂い袋作り体験は常時受け付けております。

だいたい15分から20分くらい。

(本格的講座はこれとは異なります)

電話いただけるとありがたいです。

ひとことで云ってもイメージは伝わりにくいものでして。

まぁ~ほぼすべての香製品は調合できるわけです。

手作り香水などを作るのとほぼ同じです。

調合の原料となる天然香原料を混ぜ合わせていく。

何を作るかによって、原料の形状は異なります。

今回は、匂い袋。

お土産物屋さんでも買えますけど、

何が使われてるかわかんないんですよね、これが。

合成香料やフレグランスオイルをしみ込ませたものもありますし。

それを「お香」と勘違いしてる人も多いですね。

本物の香りを知る機会があれば、

知っておいたほうがいいと思います。

それを使い続けることは、また別のことです。

白檀や龍脳、丁子など

作りたい香りに合わせて香原料を選び、調合していきます。

その他にも

かっ香、桂皮、大茴香など、

目指す香りに向かって調合します。

因みに、

白檀はサンダルウッド

丁子はクローブ

桂皮はシナモンの仲間

かっ香はパチュリー。

アロマやハーブ好きだったら

必ず聞いたことある植物の名前。

サンダルウッドもクローブもシナモンも

この国ではむか~し、昔から使ってるわけです。

最近日本に入ってきたものではないんですよね、これが。

意外と知られてないことかもしれません。

これらの香原料、

ただ混ぜればいい香りになるわけでなく、

技も必要になってきますけどね。

(体験では香司がアドバイスしながら進めますよ)

目指す香りが出来上がったら

縮緬や金襴などの袋に詰め、形を整え、紐で結びます。

形よく、ふっくらとなるように

結び目も縦結びにならないようにしましょうね。

(体験では香司が結びます)

なんとなく、イメージできました?

香りが伝わらないのが残念です。

本物のお香原料で調合した匂い袋は

ほのかに、そして長く香りが続くものです。

体験される方々から

「市販のものは、買ってすぐは強い香りなんだけど、

香りが長続きしないんです」 と伺います。

昔ながらの天然香原料だけで作る匂い袋は

香りの持ちが違います。

かばんやバックに入れてとくと、

ハンカチやティッシュ、名刺など、ほんのり香ってきます。

物に香りを移して、そのほのかな香りを楽しむ。

平安時代から伝わる、お香の使い方。

上品な香りをどうぞお楽しみください。

※匂い袋作り体験は常時受け付けております。

だいたい15分から20分くらい。

(本格的講座はこれとは異なります)

電話いただけるとありがたいです。

Posted by 茶香房ひより at

17:40

│Comments(0)

│ワークショップ、講座│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト

夏の暑さに贅沢に、白檀の香りを身にまとう。

2023年07月04日

ここ最近、一気に気温が上昇し、

かおり、というか、ニオイが原因で、最近体調も今一つ。

私が避けるしかないわけで。

何故かというと、インバウンドの方々のフレグランスですね。

とても強烈です。耐えられない時もあるくらい。

ただ、お国柄とかいろんな要因もあるようで、

さりげなく素敵な香りを「纏っている」フランスのご婦人は

本当に素敵な方でした。

「Bonjour!」のその声のトーンも軽やかで、

そういうお暮しの方なのね~って、

香りは見えないから、そこまで見えてしまうわけです。

香りって本当はとても怖いんですよ、じつは。

そういう話しじゃなくて…

弊店のお香調合体験のメニューのなかで、

なぜか人気の塗香調合。

白檀に龍脳、など、天然のお香原料だけで作る塗香は

自分の好みの香りに作りますから

市販品に戻れない方も多いようです。

リピーターの方も多く、ありがたい限りです。

(ほとんど県外の方ですがね)

調合する塗香もとてもいい香りなのですが、

私は白檀オンリーの塗香がとても好きなのです。

白檀は木。サンダルウッドのことです。

もちろんわが国では育ちません。

植生がとても特殊な植物なため、

ワシントン条約の対象植物ではありませんが、

良質なインドの白檀は、

インド政府によって伐採制限・輸出規制が掛けられています。

とても貴重な香木、香原料なのです。

アロマテラピーの世界でも、

15年ほど前は学名:Santalum albumの精油でしたが、

現在はSantalum austrocaledonicumなど、

他の品種のものを代用として使っています。

これは白檀扇子。

お持ちの方は貴重ですから、どうぞ大事になさってください。

本物の扇子は、10万を切ることはありません。

(今はもっとするかも…)

とても高騰してますから、偽物にはくれぐれもご注意を!

これ、老山白檀の輪切り。

こういうものも入手するのが難しいのが現状。

塗香用の白檀はとても細かい微粉末。

これを掌に乗せて、すりすり。

白檀の甘くて涼しげな香りがほんのりと立ち上がります。

(写真左側にあるのは白檀製の塗香入れです)

白檀の性は、冷。

木も触るととてもひんやりしてます。

(講座では触っていただくこともあります)

アロマテラピーではもともと経験則として

白檀の香りが精神神経系に働きかけることは知られていますが、

最近の研究では、白檀の機能性(抗不安、認知機能に対し)が

科学的に明らかになりつつあります。

お香のかおりは高温多湿のわが国の風土に

とても適した香りでもあるわけですし。

お着物のお召しの時の香りとしても最高ですね。

白檀の塗香、もちろん販売しております。

(1gから。簡易容器も販売しています)

ご入用の方はどうぞお問い合わせ下さいませ。

(価格書かなくてすみません)

かおり、というか、ニオイが原因で、最近体調も今一つ。

私が避けるしかないわけで。

何故かというと、インバウンドの方々のフレグランスですね。

とても強烈です。耐えられない時もあるくらい。

ただ、お国柄とかいろんな要因もあるようで、

さりげなく素敵な香りを「纏っている」フランスのご婦人は

本当に素敵な方でした。

「Bonjour!」のその声のトーンも軽やかで、

そういうお暮しの方なのね~って、

香りは見えないから、そこまで見えてしまうわけです。

香りって本当はとても怖いんですよ、じつは。

そういう話しじゃなくて…

弊店のお香調合体験のメニューのなかで、

なぜか人気の塗香調合。

白檀に龍脳、など、天然のお香原料だけで作る塗香は

自分の好みの香りに作りますから

市販品に戻れない方も多いようです。

リピーターの方も多く、ありがたい限りです。

(ほとんど県外の方ですがね)

調合する塗香もとてもいい香りなのですが、

私は白檀オンリーの塗香がとても好きなのです。

白檀は木。サンダルウッドのことです。

もちろんわが国では育ちません。

植生がとても特殊な植物なため、

ワシントン条約の対象植物ではありませんが、

良質なインドの白檀は、

インド政府によって伐採制限・輸出規制が掛けられています。

とても貴重な香木、香原料なのです。

アロマテラピーの世界でも、

15年ほど前は学名:Santalum albumの精油でしたが、

現在はSantalum austrocaledonicumなど、

他の品種のものを代用として使っています。

これは白檀扇子。

お持ちの方は貴重ですから、どうぞ大事になさってください。

本物の扇子は、10万を切ることはありません。

(今はもっとするかも…)

とても高騰してますから、偽物にはくれぐれもご注意を!

これ、老山白檀の輪切り。

こういうものも入手するのが難しいのが現状。

塗香用の白檀はとても細かい微粉末。

これを掌に乗せて、すりすり。

白檀の甘くて涼しげな香りがほんのりと立ち上がります。

(写真左側にあるのは白檀製の塗香入れです)

白檀の性は、冷。

木も触るととてもひんやりしてます。

(講座では触っていただくこともあります)

アロマテラピーではもともと経験則として

白檀の香りが精神神経系に働きかけることは知られていますが、

最近の研究では、白檀の機能性(抗不安、認知機能に対し)が

科学的に明らかになりつつあります。

お香のかおりは高温多湿のわが国の風土に

とても適した香りでもあるわけですし。

お着物のお召しの時の香りとしても最高ですね。

白檀の塗香、もちろん販売しております。

(1gから。簡易容器も販売しています)

ご入用の方はどうぞお問い合わせ下さいませ。

(価格書かなくてすみません)

Posted by 茶香房ひより at

16:15

│Comments(0)

│ナード・アロマテラピー協会認定校│お香調合 お香講座・教室│化学物質過敏症│日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト